美国人如果走了,英法能撑起北约的核保护伞吗?(6)

MX导弹配套研发的超加固井并没有最终入役

但是事实上,在大部分核弹头需要用于摧毁对手核设施的前提下,可以用于军政和城市目标的核弹头数量大大减少。现代城市和工业设施的坚固程度也远非广岛、长崎时代可比,加上有组织的疏散。核战争后,大国肯定有足够的人口、工业和军事力量生存下来。我们需要认识到,摧毁一个大国没那么容易,否则那么多次核试验岂不早把国家都炸没了?

更何况,美苏(俄)还有导弹防御。美苏在1972年的《反导条约》中,就规定各自容许在两处部署各带100枚反导弹的反导系统。以当时技术,各国只能用核弹头在近地空间爆炸摧毁来袭导弹。简单粗暴,对地球表面和近地空间的电磁干扰影响巨大,但比干挨打强。苏联部署了A-35系统,80年代被A-135系统替换,美国只在1975~76年短暂部署了“短跑”(Sprint)系统。

进入21世纪,俄罗斯的反导弹升级到A-235系统,美国也在阿拉斯加的格里利基地部署了“陆基拦截器”(GBI)。

但对于核小国来说,国家幅员狭小,实力有限。一旦进入大规模战争(甚至不一定要到核战争)的层面,很容易陷入国破人亡的境地。那时,“要死一起死”就是有用的威慑。但“要死一起死”实际上更确切地说是“我死也不能让你好过”,因为核小国能对核大国造成的危害相对有限,能把核大国打痛,但不能打死。

对于核大国来说,核小国一般不是主要威胁,为了打死核小国而被打痛(必须说,不是一般的痛,是很痛)犯不着。所以核小国的核威慑是有用的。也因为这样,核小国的核战略没有那么多层次,只需要维持“足够”的战略核打击能力,把重点放在核反击能力就够用了。

因此,战术核武器的可用性只针对核大国之间:既动用拥有超级威力的武器,又保持在MAD门槛之下。核小国既然做不到MAD,用战术核武器挑衅核大国就是无意义的蠢举。对于无核国家,核小国还是有单方面优势的。但政治代价太大,很可能拉入“维护公道”的核大国,同样得不偿失。反过来,如果核小国成为核大国的主要威胁,那就忍痛也必须打死,防止积小患成大患。这时,核小国的生存战略就是努力不使自己成为主要目标。

精选推荐

美企业主:付关税也要中国造 中国制造展现韧性

2025-04-16 08:31:05

特朗普又要变卦了

2025-04-16 08:57:17

这次中国通缉美国特工,还暴露出一个危险的“世界首次”

2025-04-16 08:54:02拜登公开讲话痛斥特朗普 卸任后首度发声

2025-04-16 09:14:47

美军曾想替代F-35所用的中国制造合金,但就是绕不开中国:稀土供应链主导地位

2025-04-16 10:39:38

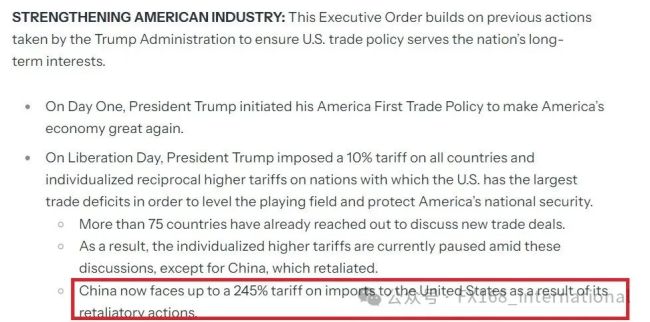

白宫声称对中国商品征收245%关税 贸易战升级引发关注

2025-04-16 13:30:18谷歌改地图称谓,菲律宾借机炒作,中方回应:“南海”被国际社会公认

2025-04-16 10:15:13

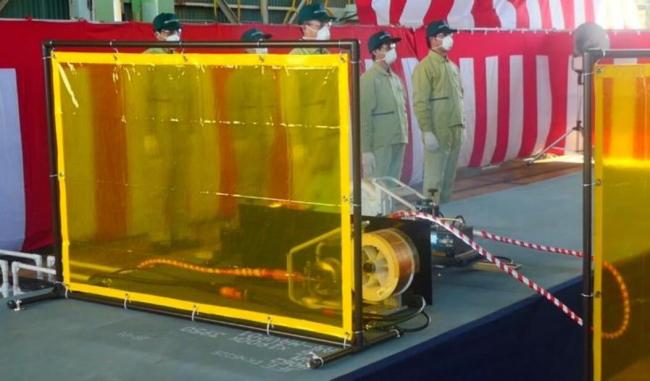

日本海自新型巡逻舰开工,首批4艘2027年前交付

2025-04-16 09:30:24

波音飞机对华交付前景不明 关税战影响深远

2025-04-16 14:24:44

在航母上“烧垃圾” 高能量的一晚是如何度过的……航母上的奢华生活

2025-04-16 07:41:43