美国人如果走了,英法能撑起北约的核保护伞吗?(5)

但与核潜艇的隐蔽性相伴随的是核潜艇指挥通信不便。在战时,指挥中心只能用极长波通信发送短信,呼叫核潜艇向预定目标直接发射导弹,或者上浮以接收新的具体指令、重新装填目标信息、再行发射导弹。

这些特点使得战略导弹核潜艇也和核轰炸机具有至少相同的重要性,但也决定了核潜艇宜用于后发制人的核反击,而不宜用于先发制人的核打击。

随着冷战后期以来公路机动发射的核导弹的逐渐成熟,但在核对抗的条件下,公路机动核导弹也可以部分替代核轰炸机的地位。可以充当抢先攻击,也可以担任核反击。但由于其机动性强,难以被确定位置和状态,拥有较高的生存力,他们没有吸引对方核火力的作用,只能迫使对方“心无旁骛”,专心攻击军政和城市目标,而不会把大量核弹药分配到打击发射系统。

有一点必须澄清:核对抗不是逢核必互相确保摧毁(MAD),MAD当然就是战略层面上的互相确保摧毁。如前所述,使用核武器不是为了自杀,不触发无谓升级是各国核战略的关键。不到已经对自己的生存绝望、“要死一起死”的地步,各国不会轻启MAD模式。

核大国需要有逐步升级能力,避免在遭到有限核打击时陷入被动。比如说,如果缺乏对等的战术核反击手段,就只有在忍受损失和“要死一起死”的两个极端之间选择。美俄因此都有大量战术核武器,而且战术核武器的数量远远大于战略核武器。战术核武器是“可用”的,而且可以保持在MAD门槛之下。

对于核国家来说,尤其是幅员广大、实力雄厚的核大国,“要死一起死”其实也不容易。所谓“现有核武器可以摧毁对方几十遍”是形容,并非现实。“核犁地”更是军迷想象。

网上有多种给定当量在某一城市空爆、地爆的核杀伤半径计算方法,从彻底摧毁到只限于暴露人员杀伤,给出多个杀伤半径,然后进行空对空的假设。

精选推荐

越南女生对着中国解放军仪仗队大喊老公 中越文化共鸣显现

2025-04-30 07:55:16

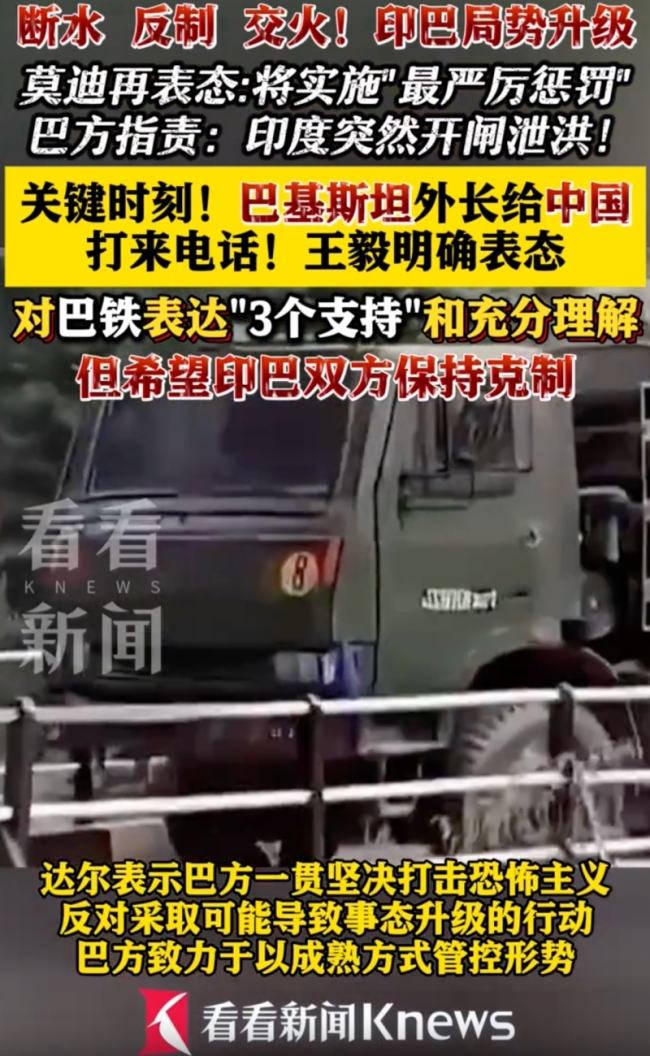

专家:巴军枭龙和歼-10不惧印度空军 中距弹优势明显

2025-04-30 07:31:38

专家:胡塞攻击下的美军窘境 航母防御神话破灭

2025-04-30 07:22:07

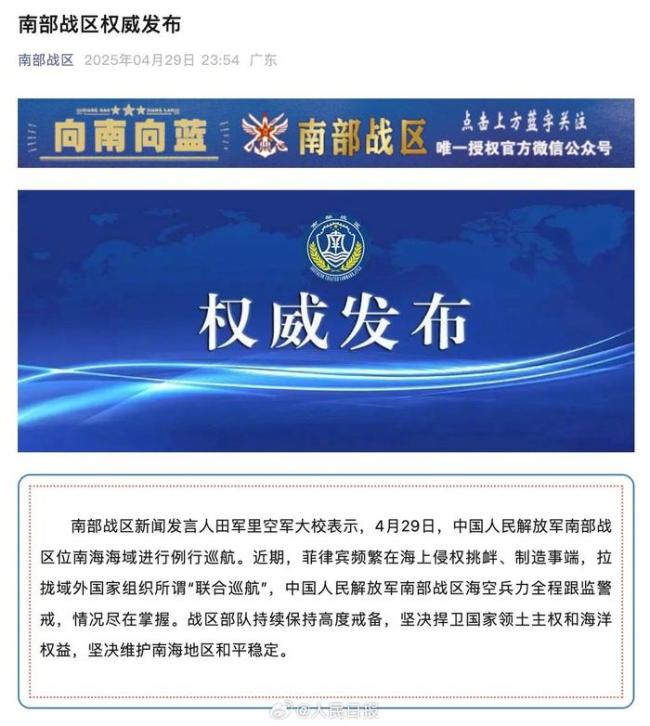

南部战区深夜发声 坚决捍卫国家主权

2025-04-30 07:51:27

印度游客滑索时记录山下恐袭 惊险场景曝光

2025-04-30 07:25:49

俄释放善意,普京宣布临时停火72小时,基辅得寸进尺,要立即执行

2025-04-30 07:21:40

尼日利亚北部遭袭击致30死 博科圣地再施暴行

2025-04-30 07:26:18

美脱口秀辣评特朗普政府百日乱局 承诺VS现实剧本漏洞

2025-04-30 08:15:00特朗普政府已驱逐13.9万名非法移民 白宫边境主管透露

2025-04-30 07:54:58特朗普执政百日创下多少纪录 支持率创新低

2025-04-30 07:55:58