炒作气球,是美国在以己度人(4)

当然,在这个污名化过程中,不少美国媒体和美国公众显然是在揣着明白装糊涂。上文中提到的两次与美国有关的气球军事行动,虽然一定程度上都证实了用气球实施跨大洲军事行动理论上的可行性,但两次行动的结果又都表明了气球军事行动的低效率:二战中日本施放的9300多个气球,每个都安装了复杂的高度控制设备和弹药,平均造价近千美元,但最终估计只有10%左右的气球成功抵达了北美大陆,实际美军发现实施了攻击行动的气球炸弹只有300多个,其中大部分都在冬季北美冰雪覆盖的丛林面前无功而返,只有极少数造成了小火灾和短暂停电等小事故,真正造成人员伤亡的案例则只有1起(1945年5月,一枚气球炸弹炸死了6名进行野餐和看热闹的平民)。

冷战初期,美国代号“神殿”和“坩埚”的两次气球侦察行动则更是效果尴尬。美军为“神殿”行动建设了5处侦察气球发射场,施放将近450个带有侦察照相机的侦察气球,有380个左右抵达苏联,但大多都被苏军发现并击落,只有46个气球带回了照相机胶卷,其中拍到有用照片的更是只有34个。随后进行的“坩埚”行动前后仅施放了13个WS-461L侦察气球,结果其中仅有的3个带着侦察相机的气球全部落到波兰境内,被苏联人缴获后用于在国际上“揭露美国的险恶阴谋”。

尽管当代无人空飘气球的控制系统技术水平要远优于二战或冷战初期,但“靠天吃饭”的空飘气球在侦察的关键问题路径设定上依旧很难有太大长进。认为中国会为了一些可替代情报耗费巨资进行气球侦察活动,这无疑是过分低估了中国的科技水平和决策科学程度。

美国海军协会吐槽:至少这一次美国军舰没有对着金星开火

精选推荐

美军数十年心血,全打水漂?美上将直言,中国太让人抓狂

2025-05-23 10:04:43

特朗普下狠手了,这是要彻底废了哈佛啊

2025-05-23 10:02:08

莫斯科连续三天遭袭击,普京最新表态!俄军称摧毁“爱国者”防空导弹发射装置!泽连斯基发声,事关俄乌谈判

2025-05-23 10:11:33

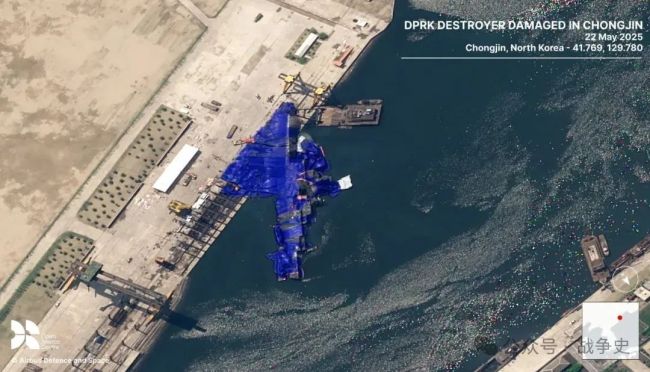

卫星图来了,朝鲜新型驱逐舰翻了,舰体已盖上蓝布

2025-05-23 10:05:28

俄总统顾问称:苏联在法律上仍然存在

2025-05-23 10:01:24

莫迪称血里流淌的是朱砂行动 强硬警告巴基斯坦

2025-05-23 07:43:56

被中国“敦促放弃”,美媒:特朗普“金穹”系统“前途无亮”

2025-05-23 09:59:54

“杜鲁门”号发动“史上最大规模空袭”

2025-05-23 10:02:53

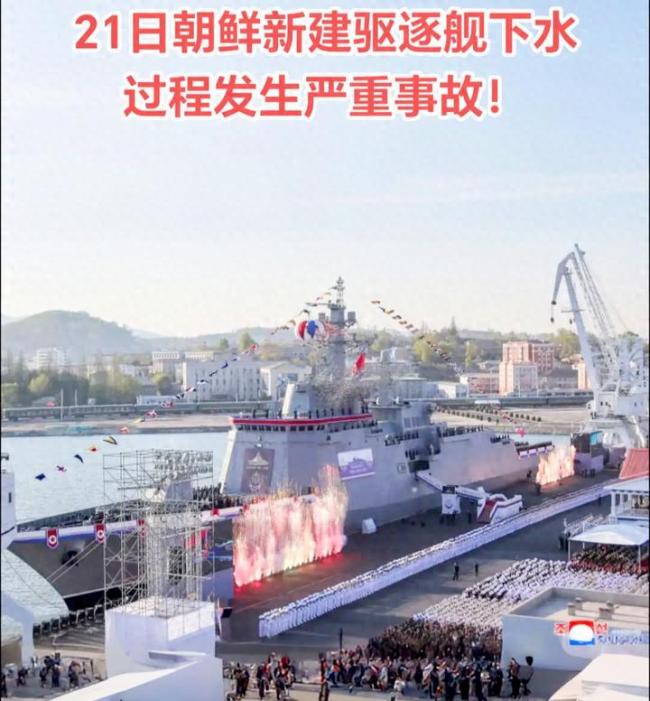

朝鲜新舰下水事故有多严重 暴露技术短板

2025-05-23 07:49:50

西方卫星拍到朝鲜驱逐舰倾覆 下水仪式变翻车现场

2025-05-23 07:36:10