严冬下的乌克兰人怎样了:喝酒娱乐编排战争段子!努力维持正常生活时刻防备核战争(3)

亚历山大在当地一家互联网公司工作,工作没有受到战事的影响——只要互联网能够正常使用,他就能继续工作。眼下他唯一担心的是:时不时的断电会影响网络会议或远程沟通。

战争中的乌克兰,仍然维持着一种奇怪的“正常”。

从利沃夫到中部的首都基辅,乘坐夜班火车大概需要十个小时,从基辅到东部的哈尔科夫要六个小时,去南边的敖德萨差不多十一个小时。令我惊讶的是,在战争中,乌克兰的铁路服务仍然维持运转,我搭乘的几班境内火车更是无一晚点。

“战争开始的时候,我曾前往靠近斯洛伐克边境、喀尔巴阡山里的小城乌日霍罗德避难,那会儿加入了那边的志愿者团队,帮助从东边逃过来的难民。”亚历山大回忆说,当时有一列哈尔科夫开来的火车在路上被攻击了,一名列车员丧生,车窗碎了好多,车身都是弹孔;乘客到站的时候都躲在车厢里,受到极大惊吓。

如今,乌克兰境内运行的火车仍然为战争做了准备:从火车站的落地窗到车厢的窗户都从正反两面贴上透明胶纸,以防遇到爆炸时,玻璃碎裂伤及乘客。夜班火车和夜间的火车站也调暗了灯光以规避风险。晚班火车发车时,乘客打开手机里的电筒寻觅车厢,活像在电影院寻找座位的观众。

但除此之外,一切服务都是正常的——车厢里的寝具干净整洁,列车员照常推车售卖饮料和点心——汉堡、三明治、花草茶,甚至有现冲的挂耳咖啡。

11月3日,利沃夫,路人在阅读阵亡士兵的纪念海报。

脱口秀演员“把战争变成笑话”

“我们仍然需要生活,需要咖啡馆,需要购物。”在哈尔科夫尼古拉斯基购物中心的地下停车场,来自当地歌剧院管弦乐团的小提琴家维拉·利托夫琴科(Vera lytovchenko)告诉我,“就算没法在音乐厅和剧院演奏,我们也要在地下室开办音乐会”。

精选推荐

外媒:歼-35配PL-17能让美印窒息 中国军力震撼全球

2025-05-20 07:40:46

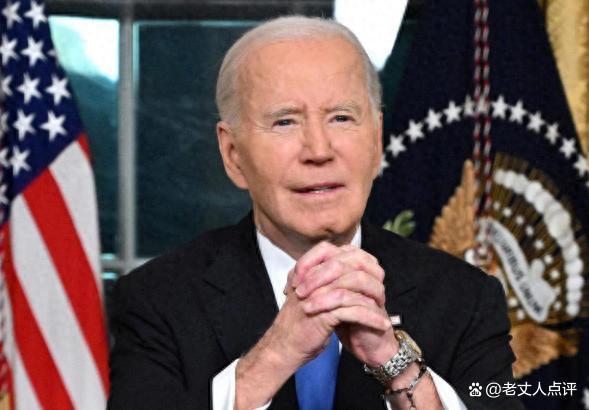

拜登确诊癌症后近照曝光 政治炸弹引爆疑云

2025-05-20 10:21:57

台名嘴:九天无人机将改写轰炸机历史 空中乐高引发军备竞赛担忧

2025-05-20 11:03:57本轮巴以冲突已致加沙53486人死亡 伤亡人数持续攀升

2025-05-20 07:38:15

歼10C将获24架大单?专家解读 全球军备格局重构

2025-05-20 08:05:38

美俄元首通话细节:2人都不愿挂电话 特朗普的电话粥引发关注

2025-05-20 08:51:37

专家:歼10C大胜的效果开始显现 南亚闪电战震撼全球

2025-05-20 08:00:03

巴外长访华,或与印巴局势有关?中方用17个字评价当前中巴关系

2025-05-20 08:15:23

专家:印度打了败仗怪天怪地怪空气 外交牌局重新洗牌

2025-05-20 07:41:09

官媒为何披露歼-10CE击落阵风原因 揭秘战机两大优势

2025-05-20 07:32:51