记者表示北约东扩在日韩碰钉子,日韩“同步踩刹车” 东扩计划遭冷遇!(2)

而李在明则希望为韩国外交路线“拨乱反正”,不再盲目卷入大国博弈,而是回归以国家利益为导向的务实主义。在这一点上,他对北约保持距离,是一种明显的信号:韩国要脱离“被拉拢者”的身份,重建外交自主性。

其次,从现实利益出发,李在明此番不赴北约峰会,也有诸多战略考量。

其一,从对美接触角度看,李在明此前一直希望能与特朗普团队建立直接联系,争取在美韩经贸领域,尤其是关税政策上获得更有利的谈判空间。但由于特朗普并未出席G7峰会,是否出席北约会议也成疑,李在明此时贸然赴会,意义不大,干脆选择缺席,以免“白跑一趟”。

其二,从对华关系看,韩国欲摆脱出口困局,必须重新改善与中国的贸易合作氛围。而北约峰会本质上是一个“西方集体对抗中俄”的平台,若李在明参与其中,势必对中方释放负面信号。相反,保持适当距离,反而有助于缓和双边关系,为中韩关系解冻制造空间。

其三,从安全层面而言,若韩国高调出席峰会并跟随美国对中东问题表态,将可能影响与伊朗的能源合作。当前中东局势持续升温,美国已直接介入打击伊朗,导致国际油价波动,而韩国能源高度依赖中东进口,此时对伊朗“划清界限”并不明智。

此外,北约当前正推动其成员将国防开支提升至GDP的5%,并试图将此标准扩展到“印太伙伴”,李在明显然不愿因此陷入新的军费谈判压力。对刚刚上任、政局尚不稳固的他而言,回避外部捆绑比“国际露脸”更重要。

再看韩国国内,李在明此刻面临的内政挑战也不容忽视。一方面,中东动荡引发的油价上涨正向韩国经济输入巨大的通胀压力,他急需拿出应对方案。另一方面,他提名的总理人选金民锡迟迟未获国会通过,而他提出的30.5万亿韩元的补充预算案也被卡在议会,改革与治理工作几近停滞。

精选推荐

日本大佬也看不下去了

2025-11-13 09:22:15

泰国国王“历史性”来华访问 中泰关系新篇章

2025-11-13 11:28:02

外媒关注我攻击11无人机:“美军缺乏类似型号”

2025-11-13 09:32:52

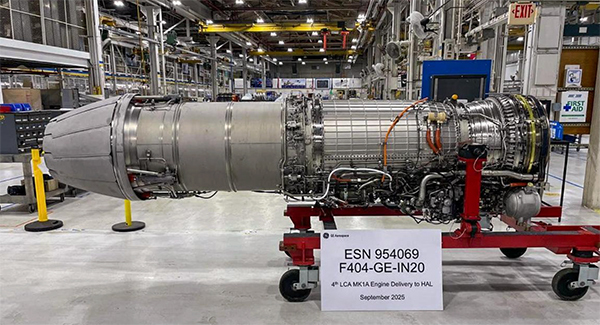

头铁!印度追加113台美国发动机,之前买的99台只交付了4台

2025-11-13 09:37:10

“玄龙”升空、歼-20发射空空导弹 硬核场面背后是硬核力量!

2025-11-13 09:52:27

福建舰电磁弹射器是怎么瞬间刹车的 技术领先震撼五角大楼

2025-11-13 07:15:26

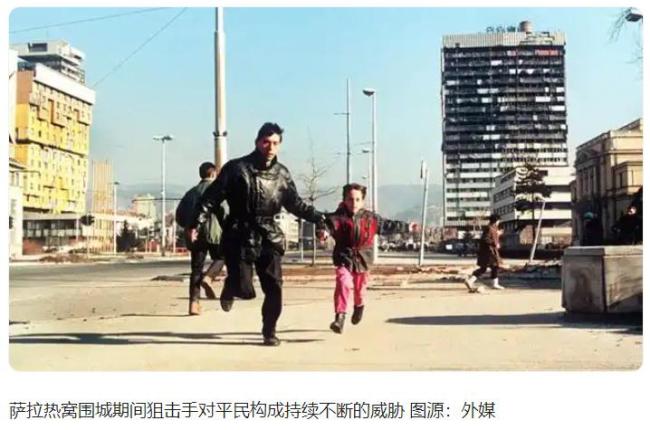

多名富豪被控在波黑战争射杀平民 残忍行为震惊世界

2025-11-13 08:39:27

美媒叹攻击-11让美军落伍 颠覆传统作战模式

2025-11-13 09:56:43

日本敢介入台海吗 一直在准备!

2025-11-13 07:54:01

曾被美国悬赏千万美元,如今成为白宫坐上客,美国俄罗斯都想拉拢他,中国为他投弃权票

2025-11-13 08:22:55