印度空军承认光辉战机交付严重延迟 自主制造挑战重重(2)

最大的短板是发动机。五代机的“心脏”不容有失,而印度自主研发的GTRE GTX-35VS涡扇发动机至今仍困在实验室里。该机型早在1996年就开始研发,至今近三十年,仍未达到军方标准,被“光辉”战机明确拒用。推力不足、重量超标、可靠性存疑、安全性不达标、适航性遥遥无期,这些问题不仅没有被解决,反而越滚越大。项目预算从最初的5.4亿美元一路飙升,2012年已至64亿美元,而今保守估计已过百亿。

印度国防部在解释发动机难产原因时,仍将责任推向外部,称“外方不愿转让关键技术与材料”是主要障碍。这种论调并不新鲜,从苏联米格技术引进失败,到法国阵风战机发动机数据未交,再到美方GE公司交货不及预期,印度军工屡屡把失败归咎于“技术封锁”,却始终未能在核心技术上取得实质突破。没有独立能力,何谈自主制造?发动机都造不出,又如何建造能够匹敌歼-20或F-35的完整作战平台?

五代机并不仅仅是飞行器,它是一个包括雷达、航电、武器、数据链、隐身材料、协同体系在内的复合系统。其中任何一环出问题,整机性能就会大打折扣。例如F-35最早的问题之一,就是其机载软件与飞控系统不兼容,导致飞行过程中时常出现“僵尸状态”;而中国在歼-20之后全面推进数据链网格化作战,也是因为“平台为王”的思路早已过时。印度若仍按传统“买零件拼机体”的方式组装战机,只怕AMAC成品将更像一架性能落后的“低能五代机”。

尽管印度国内舆论对该项目充满自豪与激情,甚至将其比作“印度航空的第二次独立战争”,但实际产业基础仍是绕不开的桎梏。就连“光辉”轻型战斗机的量产工厂,如今都因零部件缺货而停摆。生产效率之低、交付延误之久、技术依赖之重,几乎是任何军购观察人士都能预见的下场。而当五代机项目被赋予更多政治象征意义后,一旦出现延误或失败,后果可能远不止预算浪费,而是战略信誉与军方士气的双重受挫。

精选推荐

菲律宾进入灾难状态当地华人发声 构建高效防护网

2025-11-07 08:42:25

苏丹伊尔-76运输机被击落 中国FK-2000防空导弹显威力

2025-11-07 07:41:07

这是特朗普现在最担心的事情

2025-11-07 09:33:54

中方为啥邀日本自卫队代表团访华 试探与展示并行

2025-11-07 08:39:17

中国军工:别急,先看看这个!福建舰海试高清视频来了

2025-11-07 08:27:36

稀土王牌为何现在才打出 战略布局的智慧

2025-11-07 07:39:20

福建舰海试高清视频发布 展现电磁弹射突破

2025-11-07 08:34:10

空前规模!日本防务企业“集体出海”,目标是这里

2025-11-07 09:34:37

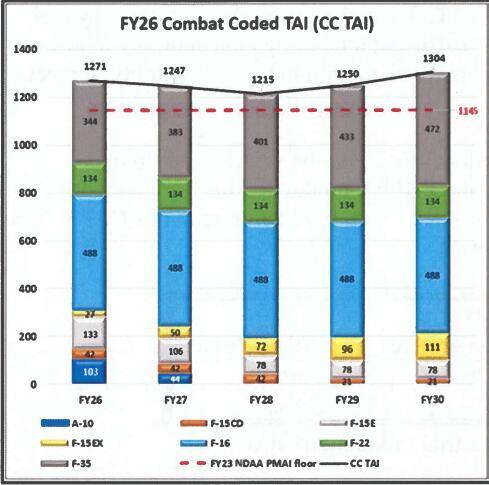

再续四年,美国空军最后一批F-15C/D将保留至2030

2025-11-07 09:36:00

美国推出迷你“坦克杀手”机器人 揭开地面作战新格局

2025-11-07 10:39:03