乌研究将俄罗斯改称“莫斯科公国” 泽连斯基要给俄罗斯“改名” 俄乌之间的恩怨情仇(3)

起义初期,乌克兰并不足以与波兰抗争,因此他们需求克里米亚汗国的帮助,但克里米亚汗国却抛弃了他们,于是他们的目光投向了沙皇俄国。

二、崛起的俄罗斯

乌克兰投向沙俄具有一定的文化、经济和政治基础。文化方面,乌克兰与沙俄在民族和语言上的认同感,沙俄的前身是东北罗斯,而当时乌克兰多来自第聂伯河左岸,属于西南罗斯,双方语言和文化上存在共同之处;在宗教方面也存在诸多相似之处,西乌克兰虽然遭到天主教渗透,但是东正教基础仍在,东乌克兰信奉东正教居多。经济方面,在反抗波兰期间,乌克兰的基本生活物品由沙俄提供,同时两者的商贸交流一定程度上促进了文化交流。政治方面,起义失败后,许多乌克兰民众到沙俄境内避难并定居,进一步强化两国的联系;同时乌克兰的政权组织是内部分散结构,依附于沙俄逐步强化的中央集权体系以寻求庇护几乎是当时唯一可行的路径。

乌克兰与沙俄于1654年与沙俄签订了佩列亚斯拉夫协定,这一协议从法律上确定了乌克兰依附于沙俄,双方约定:乌克兰享有政治、军事、外交上的自治权。但随着波兰的削弱和沙俄中央集权的进一步加强,到叶卡捷琳娜二世时代,乌克兰的税收、驻军、官员、外交、贸易等一并实现了沙俄的控制。

站在当今的视角看,这样的协定无异于城下之盟,挡在当时的历史条件下,这是能够对抗波兰的唯一选择。历史往往就是这样没有选择的机会,而一旦发生又会左右千万人几世的命运,这个协定深刻影响着俄罗斯和乌克兰,同时也拉开了俄罗斯与另一个宿命国家波兰长期纷争的序幕。

部分乌克兰人认为依附于沙俄迟早要被完全控制,于是重新与波兰人讨价还价,并成功促成乌克兰、波兰、立陶宛三方组成联邦国家,政治地位方面完全平等。为了避免乌克兰摆脱自己的控制,沙俄与波兰进行协商,双方以第聂伯河瓜分乌克兰。这是东西乌克兰的第一次分家,此次分家造成了日后第聂伯河两岸的文化差异。

精选推荐

以色列民众哽咽:停止战争吧 反思无尽冲突

2025-06-19 14:12:40

中国博主问法飞行员阵风为啥被击落 残骸照片全网疯传

2025-06-19 09:00:38

以色列首都CBD被炸 多导弹半空攻防 伊朗报复性打击加剧

2025-06-19 16:41:21

大战已经开始,下周非常关键

2025-06-19 09:36:29

法国飞行员回应印度阵风为何被击落 真相令人震惊

2025-06-19 07:33:52

伊朗开始使用高超音速导弹,对冲突影响有多大?

2025-06-19 09:26:01

真正让伊朗崩溃的,是摩萨德的“影子军团”

2025-06-19 09:31:37

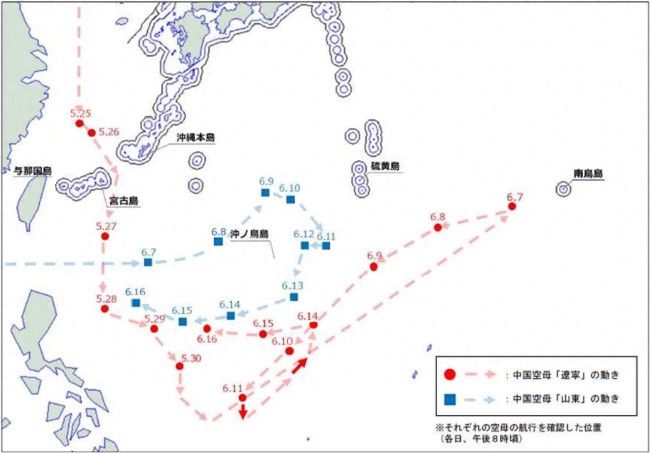

双航母西太远海训练,辽宁舰单日起降90架次

2025-06-19 10:03:51

伊朗被摩萨德渗透内幕曝光 幽灵军团悄然侵蚀

2025-06-19 09:18:27

以伊冲突之际,特朗普会见巴基斯坦陆军参谋长

2025-06-19 09:37:43