印媒:中国飞行员刚毕业就去拦截美机,人手不够了 (4)

同时,这“三百多天在外驻训”,也意味着我空军航空兵在兵力运用、机务保障等模式上,有了巨大的进步。比如在机务保障上,原本空军航空兵部队实施异地驻训和部署,往往由于异地驻训航空兵场站配备的保障设备台(套)数量不足,或者由于机型因素导致设备不通用——导致战机驻训到哪里,地面上就要把本场的设备通过铁路平车、公路拖车以铁路运输或摩托化行军的方式转移到哪里,保障效率比较低。战机转场之后无法迅速形成战斗力,且一次转场数量也相对有限,这在本质上都限制了战机进行异地驻训和异地部署的效率和规模。

而大概是在军改之后,空军在机务和场站保障上做了极大的改革,全面推进“零伴随”保障。通过保障设备通用化,在一批一线场站和重点的驻训场站预置保障设备等方式,确保了战机在驻训转场时,无论是飞行员还是地面机务人员,都可以做到“拎包入住”,只需要携带少量的非标保障器材即可。保障条件简化了之后,战机驻训甚至可以做到“一次转场、全面完成”——也就是战机直接飞到驻训地,伴随保障的机务人员搭乘运输机飞抵驻训地接收装备,战机刚落地,很快就可以形成战斗力,这效率堪称今非昔比。

随着战机的异地机务保障条件大大改善,空军航空兵的兵力运用模式,显然也已经发生了极大的变革。就比如在此次报道中提到的西部战区该旅,该旅在报道中提到的驻训地点就包括了东部沿海和西部高山,也就是同时兼顾到了咱们目前较为重要的两个战略方向。而这样一支航空兵部队,无论转移到哪个战略方向,都会给当面的主要假想敌以强烈的震慑。

如果有多支这样的航空兵部队实施同步转场,则等于是形成了在战略上进行“态势重塑”,确保随时在某一战略方向上对敌形成压倒性战略态势的能力。从本质上来说,这就是空军“全域慑战”的正确打开方式,也昭示着,中国空军航空兵部队越来越具备战略空军的能力了。

精选推荐

这是一场鸿门宴

2025-05-22 09:28:46

专家:印巴空战最大遗憾是PL10未参战 体系战争的胜利

2025-05-22 09:06:17

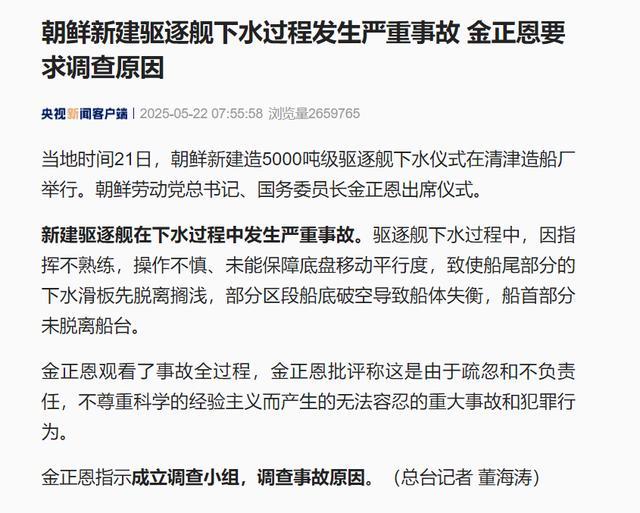

朝鲜为何罕见公布驱逐舰严重事故 金正恩严厉警告引发关注

2025-05-22 14:46:52

欧洲震惊:特朗普的承诺不到一天就作废,欧洲进一步退十步

2025-05-22 09:36:16美政策急转,中东进入“后美国霸权时代”?

2025-05-22 09:49:56朝鲜驱逐舰下水仪式突发严重事故

2025-05-22 09:31:24

朝鲜驱逐舰出事故 金正恩目睹全程 指挥失误酿成重大事故

2025-05-22 08:51:43

歼10C战机接到多国订单是真的吗 外媒报道引发热议

2025-05-22 11:44:54

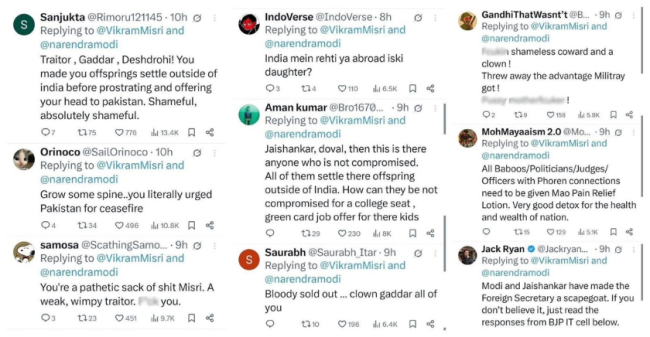

印度还在宣传“大胜”,外交官却被打成“卖国贼”

2025-05-22 09:42:56

专家:中方强硬态度特朗普要学会适应 美方需尊重规则

2025-05-22 07:50:07