俄乌冲突未来会如何发展 技术与政治的博弈

俄乌冲突未来会如何发展 技术与政治的博弈。2025年3月27日,俄乌冲突进入第四个年头。尽管乌克兰曾在去年冬季的“哈尔科夫反攻”中短暂夺回部分领土,但俄军凭借纵深防御体系和无人机集群战术,再次将战线拉回到顿巴斯平原的拉锯状态。双方士兵在零下20度的战壕中对峙,每天消耗数万发弹药,战略目标却变得模糊。

这场冲突被军事学者称为“21世纪第一次全数字化堑壕战”,彻底颠覆了传统战争逻辑。俄乌双方均依赖低成本无人机、AI目标识别系统和星链通信技术,形成了“发现即摧毁”的高效杀戮链。然而,技术进步并未带来战局突破,反而加剧了资源消耗与人道灾难。联合国数据显示,2025年乌克兰境内流离失所者已突破1800万人,约占战前人口的40%。

2023年的俄乌冲突曾被视为“民主与威权的对抗”,而2025年的国际阵营则显现出微妙裂痕。欧盟在能源转型与产业回流压力下,对乌援助预算同比缩减23%;美国新政府虽延续军援承诺,却要求乌克兰承诺“未来中立化”作为谈判前提。巴西、印度等“全球南方”国家以“和平斡旋者”身份介入,提出“冻结冲突”方案,试图打破西方主导的制裁框架。

这场博弈背后是全球化秩序的重构信号。俄罗斯通过向亚洲、非洲出口折扣能源与粮食,部分抵消了西方制裁的影响;乌克兰则凭借欧盟候选国身份,加速推进军工复合体与数字基建的“战时转型”。世界在分裂中形成了新的利益纽带,俄乌战场成为大国权力的“压力测试场”。

冲突延宕最深刻的烙印体现在全球产业链的创伤中。2025年,黑海粮食协议再度破裂导致小麦价格飙升至每吨450美元,北非多国爆发“面包暴动”;欧洲虽已建成跨地中海氢气管网,但绿氢产能不足仍使工业电价维持在每兆瓦时180欧元高位。讽刺的是,俄罗斯通过向土耳其、哈萨克斯坦出口“影子油轮”原油,维持了财政平衡——战争经济学正在重塑地缘规则。

2025年3月27日,基辅与莫斯科同步释放“谈判意愿”,但核心诉求仍如平行线:乌克兰坚持恢复1991年边界,俄罗斯要求承认克里米亚及四州“现实控制权”。双方心照不宣的是,战场上的僵局已转化为政治筹码的博弈——乌克兰需要证明“抵抗可持续”,俄罗斯则在等待西方内部分化。

四年冲突让世界明白,这不是一场能通过坦克或制裁终结的战争。当技术、能源与意识形态的碰撞裹挟着普通人的命运,或许唯一的出路是承认——和平不是胜利者的奖赏,而是人类共同生存的底线。(责任编辑:卢其龙 CM0882)

精选推荐

美军机遭中方战机拦截释放何信号 强化台海管控

2025-04-04 19:30:42

记者解读中国抓捕3名菲间谍 反华试探碰壁

2025-04-04 08:16:22

不允许靠近台湾!4月3日,解放军军机在台湾恒春外海拦截美军机 展现坚定管控决心

2025-04-04 11:37:12

福建舰第7次海试会进行哪些测试 电磁弹射与机动性能试验引发关注

2025-04-04 15:04:16

尹锡悦下台,李在明接棒?

2025-04-04 15:06:24

97岁李嘉诚,露面了 慈善捐赠引争议

2025-04-04 11:07:35

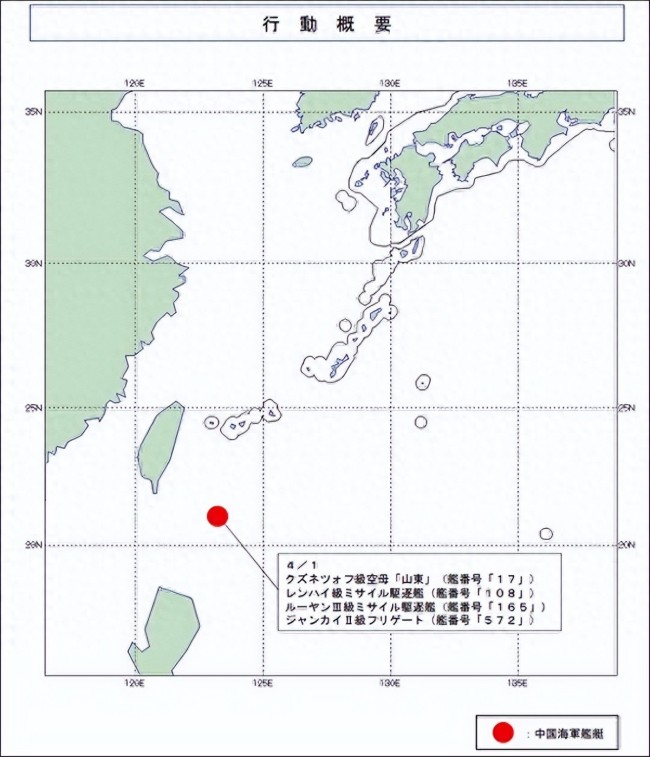

本次军演山东舰位置在哪 关键海域部署揭晓

2025-04-04 08:16:50

特朗普给美股捅出大出血 自残式关税血洗市场

2025-04-04 08:22:27

8:0全票裁定罢免 尹锡悦为何完败 宪法危机下的倒台

2025-04-04 12:17:54

4名共和党议员倒戈让特朗普“破防” 关税政策受挫

2025-04-04 11:50:13