乌收复3平方公里土地对战局有何影响 象征性转折点

乌收复3平方公里土地对战局有何影响 象征性转折点!2025年3月23日,乌克兰军队在卢甘斯克地区发起了一次关键军事行动,成功收复约3平方公里领土。尽管面积有限,这一胜利被国际舆论视为俄乌冲突中的“象征性转折点”,展现了乌军的战术韧性,也为深陷战火的乌克兰民众注入了一线希望。

卢甘斯克地区自2014年克里米亚危机以来一直是俄乌冲突的核心战场之一。该地区不仅是顿巴斯经济走廊的交通枢纽,也是双方争夺战略制高点的关键。过去十年间,控制权多次易手,但自2022年冲突全面升级后,俄军逐步加强了对卢甘斯克大部分区域的控制。

此次收复的3平方公里位于卢甘斯克西北部的纳迪亚定居点附近。该区域虽小,却毗邻多条补给线路,对乌军后续向顿巴斯腹地推进具有重要战术意义。乌克兰国防部称,这是自2024年底以来乌军在卢甘斯克方向的首次成功反攻。

据乌克兰第3突击旅披露,此次行动始于3月21日夜间,乌军利用精确情报锁定了俄军防线的薄弱环节。通过无人机侦察和电子战干扰,乌军成功瘫痪了俄军的通信系统,随后以轻型装甲部队和特种兵协同突袭,仅用数小时便突破防线并建立临时控制区。

分析指出,此次行动的成功得益于情报优势和战术创新。乌军通过西方提供的卫星数据和地面侦察,精准掌握了俄军轮换间隙的防御漏洞。采用夜间突袭结合电子干扰,有效规避了俄军重型火力的反击,同时利用地形掩护快速推进。

一名参与行动的士兵在接受采访时表示:“这次胜利不仅是军事上的突破,更是心理上的鼓舞。我们证明了即使面对优势敌军,仍能夺回家园。”

乌军的胜利迅速引发国际社会关注。北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格在社交媒体上表示,此举展现了乌克兰捍卫主权的决心,并承诺将继续提供军事援助。美国白宫则称,将加速批准新一轮价值20亿美元的军援计划,包括防空系统和精确制导弹药。

与此同时,联合国和人道主义组织呼吁双方保持克制。国际红十字会强调,冲突已导致超过200万平民流离失所,亟需停火以保障人道主义通道畅通。俄罗斯方面反应冷淡,俄国防部发言人伊戈尔·科纳申科夫称此类小规模行动无法改变整体战局,并重申要求乌军全面撤离顿巴斯等“新领土”。

尽管3平方公里的收复在军事地图上微不足道,但其象征意义远大于实际收益。前线士兵和后方民众的士气得到显著提振。社交媒体上,乌克兰民众纷纷以“纳迪亚之光”为话题,表达对军队的支持。西方媒体将此视为乌军反攻能力的证明,可能推动更多国家对乌援助。

分析人士认为,俄军或被迫重新评估防线部署,尤其是在顿巴斯地区投入更多资源,以防范乌军的“蚕食战术”。然而,乌军仍面临严峻挑战。俄罗斯近期宣布将年产3000枚导弹和700万发炮弹,远超欧盟国家的总产能。若西方援助迟滞,乌军可能难以应对俄军的火力压制。

冲突的持续使卢甘斯克及周边地区的平民生活雪上加霜。据联合国统计,该地区80%的基础设施已被摧毁,医疗资源极度匮乏。一名逃离纳迪亚的居民描述:“我们只能在防空洞里躲避炮击,连饮用水都需要冒险外出获取。”

国际组织正尝试通过第聂伯河沿岸的临时通道运送物资,但俄乌双方对运输路线的控制权争夺使这一努力举步维艰。乌克兰重建部长奥列克西·切尔尼绍夫呼吁国际社会优先支持战后重建,尤其是能源和住房项目。

乌军的局部胜利虽带来希望,但和平前景依然渺茫。当前局势凸显两大矛盾:俄罗斯坚持要求乌克兰承认顿巴斯等地的“新领土”地位,而乌方则誓言收复每一寸土地;西方国家的军援受国内政治压力影响,存在不确定性。例如,法国已因弹药库存见底而暂停对乌供应。

军事专家指出,若乌军能利用此次胜利扩大战果,逐步收复更多交通枢纽,或可迫使俄方回到谈判桌。然而,若俄军发动大规模反扑,战局可能再度陷入胶着。

卢甘斯克3平方公里的收复,如同一颗火星,照亮了乌克兰漫长的黑夜。它不仅是军事战术的胜利,更是国家意志的彰显。真正的和平仍需超越战场上的得失——通过外交斡旋、人道救援与国际社会的共同努力,方能为这片饱经战火的大地带来持久安宁。(责任编辑:卢其龙 CM0882)

精选推荐

公开决裂?洪森4小时超长直播指控:他信父女背叛我、背叛泰国

2025-06-28 07:50:07

“9·3”大阅兵,会亮相哪些新型作战力量? 无人智能引领未来战场

2025-06-28 09:48:21

多方回应美国多州报告火球从天而降 疑似火流星引发震动

2025-06-28 07:50:26

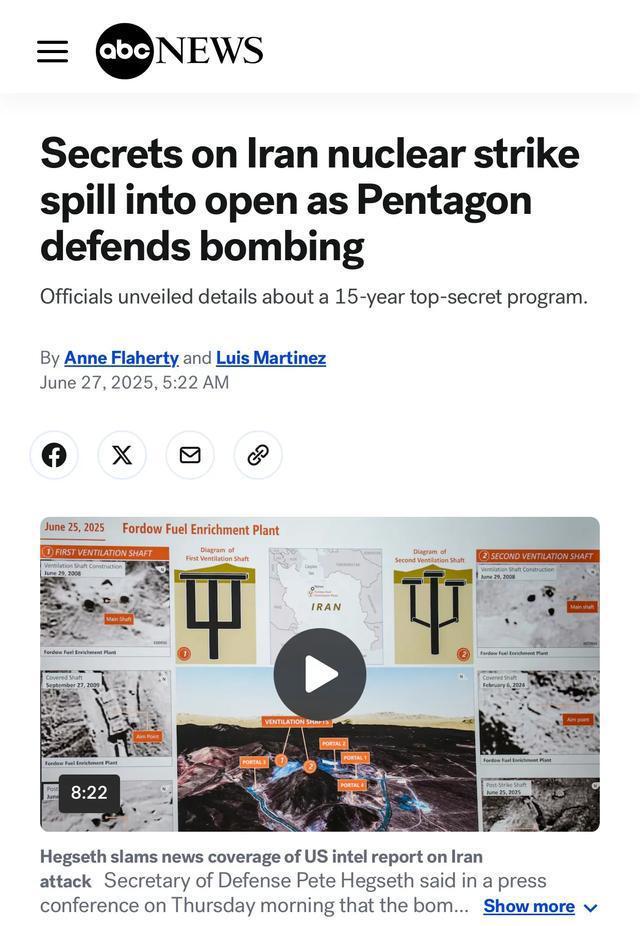

美军打击伊朗核设施筹备了15年 秘密任务终曝光

2025-06-28 07:51:10

美专家:特朗普关税战三个目的在打架 自相矛盾的政策目标

2025-06-28 07:48:50黎巴嫩南部遭以色列猛烈空袭 致1死11伤

2025-06-28 07:49:53

美参议院否决限制特朗普对伊朗动武权力的提案 提案遭投票否决

2025-06-28 21:46:25黎民众称以军20分钟内空袭黎南部至少15次 造成伤亡与谴责

2025-06-28 10:10:25美国防部试爆遭美媒质疑 视频真实性存疑

2025-06-28 21:44:40向伊朗投掷钻地弹飞行员称爆炸亮如白昼 美伊说法不一引发争议

2025-06-28 21:46:55