传统航空竞赛正在谢幕,新浪潮会来自“绿色航空”吗?(2)

里诺航空竞赛,如此一个血液里流淌着航空文化的老牌赛事,按理说,波音、洛马等这些美国航空制造业巨头是会积极支持的,但它们却热情缺缺,在赛事赞助上一毛不拔。

同样,美国各大航空公司也是如此,即便这些航司的飞行员里就有许多人是里诺赛事的拥趸者,或是竞赛的飞行员、或是忠实的观众。

为何这些与航空、飞行最相关的巨头纷纷缺席?作者指出:“可以解释为它们厌恶风险,这一点在过去40年中已成为美国企业文化中一个可悲的特征。”

航空竞赛与航空技术不再互相推动

上升到企业文化高度的“厌恶风险”,或许是这些航空厂商们对航空竞赛失去兴趣的一个原因。

不过,对比航空竞赛初兴年代与今天,航空竞赛与航空技术之间的关系也并不再是当初那般互相推动的关系了。一个直接的例子就是,里诺航空竞赛中所强调的速度,已经不再是当前航空技术的重要发展方向了。

两次世界大战期间获得“施耐德”奖杯的冠军机组,既是老牌航空强国的靓丽名片,也在很大程度上为它们的“王牌战机”的诞生奠定了基础。

追忆昔日航空史上著名的水上飞机竞速赛“施耐德杯”(Schneider Trophy)大赛,赛事注重对速度的极致追求,也推动着螺旋桨飞机一步步逼近完美的流线型,并催生了更大马力的发动机。而在最新、最前沿的空气动力学、液冷发动机等新技术武装之下,如果某一国参赛机刷新了纪录,必然再次刺激他国不断跟进、超越,以求夺回下一届“施耐德杯”。

更为重要的一点在于,“施耐德杯”赛事的这些成果最终都在二战期间的“王牌战机”(英国“喷火”、美国P-51“野马”、意大利马基C.202)身上得到了应用和体现……

精选推荐

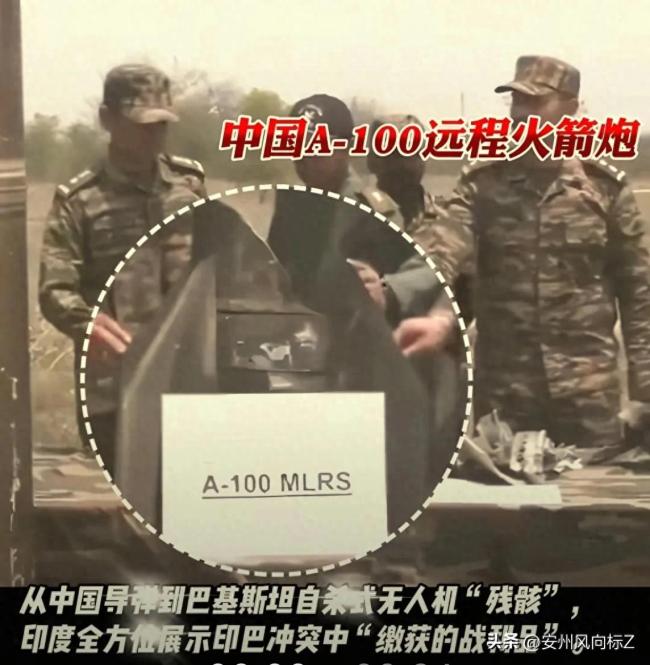

印度将PL15残骸当战利品炫耀合理吗 自导自演的胜利闹剧

2025-05-21 08:02:20

法国日本会向印度求购PL15残骸吗 废料级残骸引关注

2025-05-21 09:07:42

特朗普为什么急着和中方谈 稀土与美债压力增大

2025-05-21 07:08:33

关税战暂缓 美方又欲封杀中国芯片 经贸关系仍存隐忧

2025-05-21 09:13:43

大V:美商务部改禁令华为破局有望 美方释放缓和信号

2025-05-21 07:27:48

中方同意菲向非法“坐滩”军舰运补 全程监管确认

2025-05-21 07:44:09

德国新外长致电中方有何目的 探讨俄乌冲突解决方案

2025-05-21 07:21:16

俄下一代预警机A-100项目凉了吗 研发失败制约空军战力

2025-05-21 07:33:55

黄仁勋痛批美国芯片出口管制 损失巨大警告无知政策

2025-05-21 08:19:22

印度副教授因批评印军发布会被捕 言论引发争议

2025-05-21 08:40:25