巴空军凭什么压制印度 体系效能制胜

巴空军凭什么压制印度 体系效能制胜。2025年5月7日凌晨,印度发起代号“朱砂行动”的跨境打击,对巴基斯坦境内目标发射导弹并出动战机。巴方宣布击落了6架印度战机,其中包括3架法国“阵风”、1架苏-30MKI和1架米格-29以及1架无人机。这场冲突再次将南亚空战格局推向全球焦点。

印度空军在纸面上拥有400余架四代/四代半战机,包括260架俄制苏-30MKI重型机和36架法式“阵风”。然而,“万国牌”装备的兼容性问题使其战力大打折扣。例如,俄制苏-30MKI与法式“阵风”因数据链不互通,难以协同作战;A-50I预警机仅3架,无法支撑全天候空情监控。此外,印度战机维护问题严重,苏-30MKI实际出勤率不足60%,“阵风”因法国未开放火控代码沦为“数据孤岛”,国产“光辉”战机性能落后且仅部署次要战区。

相比之下,巴基斯坦空军虽仅有200余架主力战机,却依托中国技术构建高效体系。20架歼-10CE和130架枭龙Block3均配备KLJ-7A有源相控阵雷达(探测距离260公里)与霹雳-15导弹(射程200公里),形成对印军R-77导弹(射程110公里)的代差压制。中巴装备体系高度兼容,预警机、战斗机与防空系统通过Link-17数据链实时联动,形成“传感器-射手”闭环,而印军因装备来源杂乱,至今依赖语音通信协调。

空战胜负最终取决于人的能力。巴空军飞行员年均训练180小时,采用中西融合训练体系,在2019年空战中曾以F-16击落印军米格-21,2025年冲突中更上演“未发一弹逼退4架阵风”的经典战术。相比之下,印军飞行员年均训练仅140小时,事故率高达中美俄的4-6倍。俄式装备与西方战术的水土不服进一步加剧混乱,例如2025年5月3日“雷达黑屏事件”中,印军因电子战系统落后未战先撤。

实战案例更具说服力:2019年巴拉克特空战中,印军宣称摧毁“恐怖分子营地”,但卫星图像显示仅击中树木;反被巴军击落战机并俘虏飞行员阿比南丹,甚至误击己方直升机致6人死亡。此次“朱砂行动”中,巴方凭借预警机与天基红外卫星构建的“单向透明”战场,迫使印军苏-30MKI因抗干扰能力薄弱不敢进入交战空域。

现代空战已从单一战机对抗升级为体系博弈。巴军7架预警机(含4架中国ZDK-03)实现24小时监控,而印军仅3架A-50I预警机,实际可用数量不足1架。这种差距直接导致战场信息权失衡——巴军歼-10CE可凭借霹雳-15超视距打击,而印军“阵风”受限于RBE-2雷达(探测160公里)与“流星”导弹(射程150公里),未进入射程即遭锁定。

电子战领域差距更甚:巴军歼-10CE可瘫痪“阵风”通信链路,CM-400AKG超音速反舰导弹迫使印度航母远离冲突区。而印军“布拉莫斯”导弹虽射程远,却因缺乏体系支撑难以突破巴军红旗-9P防空网络。

印巴空战揭示现代战争核心逻辑:单纯堆砌装备数量无法形成战斗力,唯有将技术优势转化为体系效能才能制胜。未来随着歼-35隐身战机列装,南亚制空权争夺或将彻底改写规则。(责任编辑:卢其龙 CM0882)

精选推荐

大阅兵装备看嗨了!不,这是在重新定义“现代战争”!

2025-08-18 10:17:14

抄袭歼-36?美国海军六代机终于露真容,原来也“跟着中国学”了……

2025-08-18 10:32:59

评论员:美俄或达成秘密协定 阿拉斯加会谈揭秘

2025-08-18 07:29:05专家称解放军构建新一代拦截体系 应对高超声速威胁

2025-08-18 09:08:20

为何说海军比空军更急需歼35 海军急需缩小与美军差距

2025-08-18 09:56:08

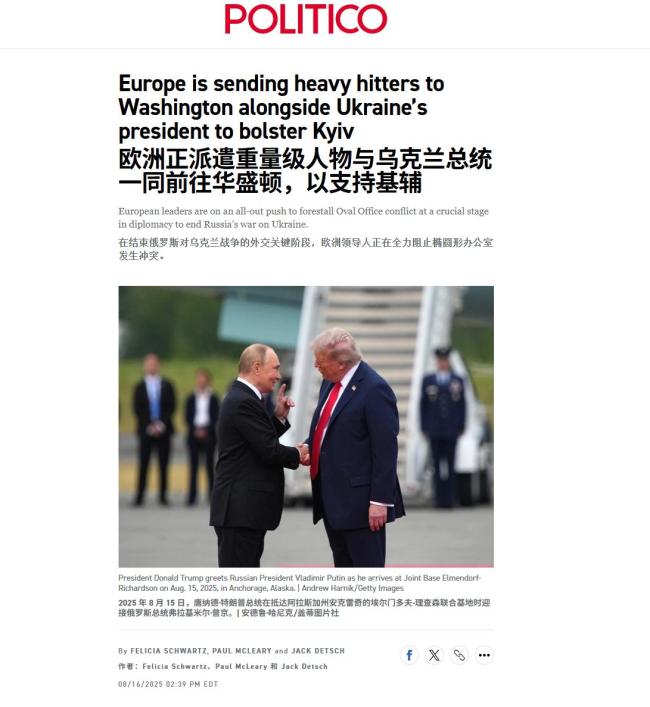

欧洲政要倾巢出动陪泽连斯基赴美 芬兰总统紧急“护航”

2025-08-18 08:12:35

印度国防产值创历史新高,但仍暴露诸多矛盾和困境

2025-08-18 10:11:52

普京开玩笑称拉夫罗夫是帝国主义者 普特会前的小插曲

2025-08-18 08:07:52

会晤前,特朗普翻脸,泽连斯基得到保证,普京恐被逼上绝路? 俄总理紧急返莫斯科

2025-08-18 09:07:49

巴基斯坦成立陆军火箭部队司令部,改变南亚游戏规则的新力量?

2025-08-18 10:12:35