特朗普关税政策三天两变影响几何 经济反噬与政治妥协(2)

供应链断裂的威胁进一步放大了关税政策的反效果。中国限制稀土出口后,美国军工和新能源产业立即面临“窒息般压力”;而光伏产业链的紧张更暴露出美国在清洁能源转型上对中国的深度依赖。特朗普试图通过关税迫使制造业回流,却忽略了全球产业链高度整合的现实——即使台积电、三星赴美设厂,其上游材料仍依赖中日等国,这种“卡脖子”困境绝非关税大棒所能解决。

特朗普关税政策的溃败不仅源于经济规律的反噬,更植根于其国内政治基础的动摇。农业州的愤怒、华尔街的背叛、民意支持率下滑以及党内分歧加剧,曾经看似稳固的政治同盟在关税战的硝烟中分崩离析,将特朗普逼入了不得不妥协的困局。

农业州的倒戈成为特朗普政治版图的第一道裂痕。作为特朗普的重要票仓,美国农业带在贸易战中首当其冲——中国针对性地暂停美国禽肉企业产品进口,直击特朗普的政治软肋。当爱荷华州的大豆堆积如山、堪萨斯的牛肉失去市场时,这些“铁票区”的农民开始质疑:特朗普的贸易战究竟为谁而战?昆尼皮亚克大学的民调显示,近半数美国人认为关税“更可能损害而非帮助美国经济”,这种民意逆转让特朗普的连任前景蒙上阴影。

华尔街与主街的背离撕裂了特朗普的经济同盟。一方面,美国中小企业因进口成本上升而怨声载道;另一方面,金融资本对市场波动的忍耐也达到极限。当道琼斯指数因中国反制暴跌5.5%、标普500跌幅达5.97%时,华尔街的怒火让特朗普不得不正视一个现实:在股市与关税之间,他只能选择一个。特朗普最终选择对电子产品豁免关税,实则是向资本力量的低头。

随着大选临近,“经济牌”本是特朗普的王牌,但通胀高企、股市波动让这张牌变成了双刃剑。更致命的是,民主党巧妙地将关税导致的物价上涨包装为“特朗普税”,直接打击其“减税总统”的形象。面对内外交困,特朗普不得不调整策略:从“让中国屈服”的豪言壮语,转为“中国将对最终税率非常满意”的缓和姿态——这种转变与其说是战略调整,不如说是政治生存的本能。

精选推荐

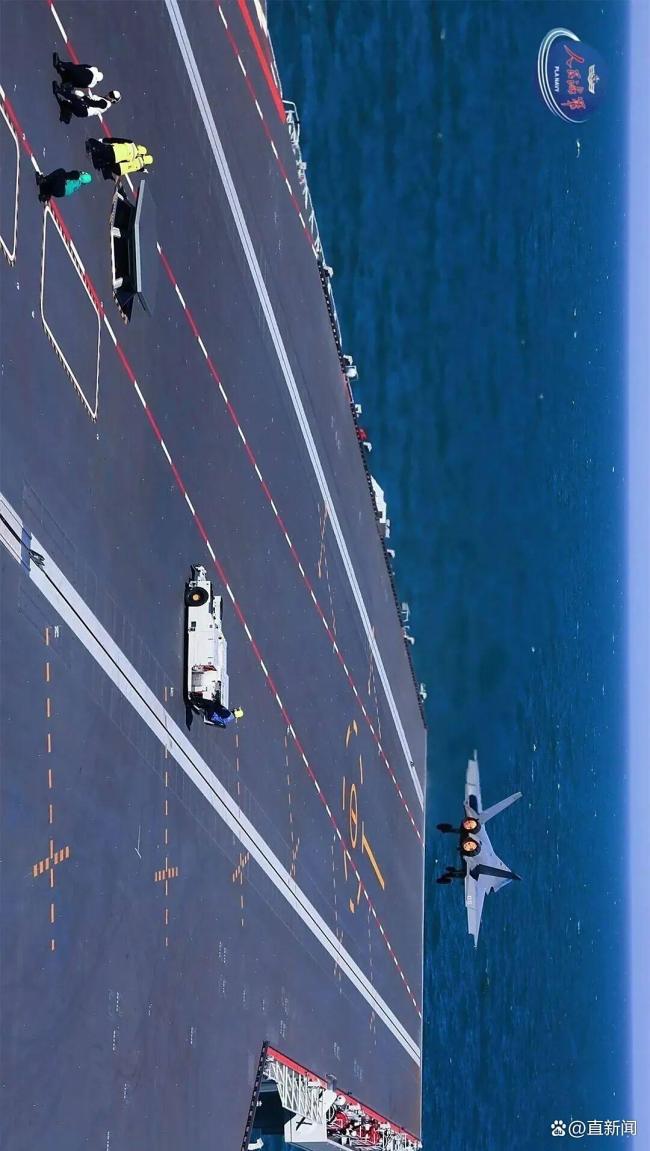

一起感受舰载机弹射起飞“首秀”震撼瞬间

2025-09-23 10:12:08

以色列的最大麻烦来了

2025-09-23 09:44:28

福建舰“上新” 西太平洋战略格局将被重塑

2025-09-23 08:20:34

服役生涯60多年,米格-21宣告落幕,印度空军短缺200架战机

2025-09-23 10:06:35

福建舰“三弹成功”意味着什么 航母编队能力实现“代际跨越”

2025-09-23 07:45:20

福建舰弹射3连 实力回击质疑

2025-09-23 07:52:34

以色列干不过“拖鞋军”?

2025-09-23 07:33:07

福建舰打击范围已覆盖第二岛链

2025-09-23 09:45:14

欧美为何难寻中国稀土替代品!

2025-09-23 08:49:45

美国会议员“罕见访华”传递3个信号 中美关系破冰之旅

2025-09-23 09:32:30