中国非核氢弹有哪些优势和前景 军事技术革命引发全球关注

中国非核氢弹有哪些优势和前景 军事技术革命引发全球关注!2025年4月21日,中国成功试爆“非核氢弹”的消息引发全球轰动。多家媒体披露,中国科研团队在内蒙古某试验场引爆了一枚仅重2公斤的氢基爆炸装置,其释放的火球温度超过1000℃,持续时间达2秒以上,威力相当于同等质量TNT炸药的15倍。这一突破被外媒称为“军事技术革命”,国际社会重新审视中国在核威慑战略上的底气。

中国此次试验的核心材料是氢化镁(MgH₂),一种镁基固态储氢材料。传统储氢技术依赖高压气罐,而氢化镁通过化学键将氢原子稳定储存在晶体结构中,储氢密度高达150克/升,是传统方式的3.75倍。在常规炸药触发下,氢化镁瞬间热分解,释放出大量氢气并引发剧烈燃烧,形成持续高温火球。2公斤氢化镁装置的爆炸威力相当于30公斤TNT炸药,且热效应覆盖范围是TNT的15倍。中船705所开发的“热分解触发机制”能在0.03秒内释放90%的氢气,比传统炸药快30倍,同时通过材料配比可精准控制爆炸强度。燃烧残留物仅为无害的氧化镁粉末,无放射性污染,符合国际公约对常规武器的要求。

这种新型武器有广泛的应用前景。一枚换装氢化镁战斗部的鹰击-18反舰导弹可以熔化航母螺旋桨的镍基合金,高温持续烧穿3层甲板,使航母丧失战斗力。歼-36可内挂24枚5公斤级氢化镁微型炸弹,100架无人机集群投掷可覆盖整个机场,成本仅为传统温压弹的千分之一。氢化镁推进剂使鱼雷航程从50公里提升至120公里,且燃烧残留物隐蔽性强,可规避声呐探测。

中国自1964年拥有核武器以来,始终坚定承诺“不首先使用核武器”。非核氢弹的出现为常规战争提供了接近核武器的破坏力,同时规避了核污染与国际舆论压力。氢化镁量产线年产能已达150吨,成本仅8万元/吨,远低于美国实验室金属氢的制备成本。一枚氢化镁炸弹的原料成本仅200元,加上制导系统后总成本仍不足3000元,堪称“战术核弹平替”。非核氢弹的可控性使其可针对特定目标实施“定点清除”,避免核武器的不可逆破坏与人道主义争议。若美国航母在台海冲突中介入,氢化镁导弹可瘫痪其动力系统,迫使航母撤退,避免核打击引发的全球政治危机。氢化镁的高温持续燃烧特性还可高效摧毁台湾山脉中的地下军事设施,无需动用核弹。

西方媒体对此表示震动。美国《防务新闻》指出,非核氢弹的出现可能迫使美军重新评估西太平洋的军事部署,尤其是航母战斗群的生存能力。俄媒惊叹,中国技术既实现了核武器级别的破坏,又规避了《核不扩散条约》的限制,形成“合法威慑真空”。美国智库分析,中国氢化镁技术的量产成本仅为美国的1%,可能引发全球军备竞赛的“价格战”。

中国网友则表现出自信与调侃。“不首先使用核武器,但没说不首先使用‘非核氢弹’”,认为这一技术为中国提供了“核威慑的替代方案”,在冲突中可先发制人而不触发核战争。部分网友调侃,鉴于日本已有两次核爆历史,可成为“非核氢弹试验场”。“国运来了,挡也挡不住”,舆论普遍认为这是中国在新能源、材料科学、军工技术等领域的系统性突破,印证了“科技自立”的战略成果。

尽管技术前景光明,但非核氢弹的普及仍面临挑战。氢化镁在高温、潮湿环境下的分解风险需进一步控制,避免意外爆炸。虽然不涉及核材料,但其破坏力可能被部分国家视为“化学武器”,需在《禁止化学武器公约》框架下界定。氢化镁的储氢技术可将绿氢成本从4.5美元/公斤降至1.8美元,或加速全球能源转型,但也可能引发OPEC对石油霸权的反击。

中国非核氢弹的试爆不仅是军事技术的突破,更是对国际战略格局的深远重塑。它证明了中国在新能源、材料科学、军工复合领域的创新能力,更以“非核威慑”理念为全球安全治理提供了新思路。正如网友所言:“中国承诺不首先使用核武器,因为不需要——我们有更强大的常规武器。”这一技术革命或将终结“核威慑”作为大国博弈的唯一筹码,开启“科技制胜”的新时代。(责任编辑:卢其龙 CM0882)

精选推荐

专家:以色列对伊朗开战伤害全世界 国际局势骤紧

2025-06-13 13:21:19

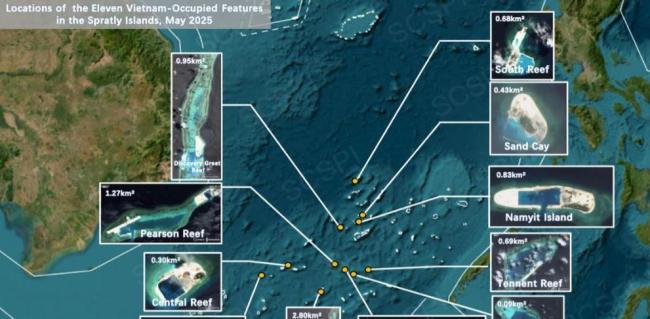

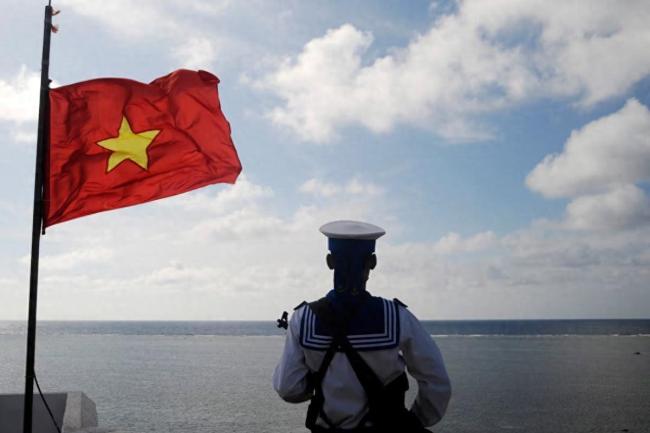

专家:越南在南海填岛帮了中国大忙 南海“不沉航母”浮现

2025-06-13 08:25:10

跟着美国反华——于是只有澳大利亚受伤的世界出现了

2025-06-13 09:23:02

这个反华“三角恋”,看来搞不下去了

2025-06-13 09:22:01

歼-15战机45米伴飞 日本为何破防了 双航母西太亮剑引发焦虑

2025-06-13 07:30:50

外交部证实孙霖江履新 资深外交官接任特别代表

2025-06-13 08:15:15

专家:越南南海填岛反帮中国大忙 暴露军事野心

2025-06-13 08:32:26

美空军或放弃E-7,改用E-2D填补空缺

2025-06-13 09:25:00

以色列空袭伊朗,伊朗首都德黑兰多地传出爆炸声

2025-06-13 09:27:59

评论员:伊朗S300防空系统全部哑火 以色列空袭致防空失效

2025-06-13 20:57:37