冯德莱恩为何敢和特朗普叫板 从“拜登的代理人”到“特朗普的反对者”

曾被视为华盛顿在欧洲的坚定盟友,欧盟委员会主席冯德莱恩如今却成了特朗普政府的“对立面”。从积极援助乌克兰到筹组“欧洲防务军”,她的一系列动作已不是简单“表达不满”那么简单,而是在重新划分美欧之间的战略角色和话语权。

从“拜登的代理人”到“特朗普的反对者”

冯德莱恩与拜登政府关系密切,这是公开的秘密。拜登上台后,欧盟在她的主导下,无论是援助乌克兰、制裁俄罗斯,还是提供资金和军援,几乎都与美国保持高度一致。美国说要援乌,她动员欧盟各国给钱给装备;美国表态支持泽连斯基,她便紧跟表态,甚至多次公开表示对乌克兰的“坚定承诺”。

但随着特朗普重回白宫,这一局面发生了根本性变化。冯德莱恩的身份突然变得尴尬——她是拜登时代上位的“欧洲代表”,自然不会对特朗普言听计从。她支持泽连斯基的言辞甚至带有明显的“对冲特朗普”的意味,比如在泽连斯基遭特朗普拒见后,冯德莱恩第一时间表态安慰:“亲爱的总统,请保持勇敢坚强,你不会孤单。”

这种话,不仅是在安慰乌克兰,更是在公然打特朗普的脸。

特朗普要求乌克兰停火,冯德莱恩偏不买账

特朗普对乌克兰战争的态度一向明确:迅速停火,收场回家。他多次在公开场合强调,乌克兰战争拖得越久,对美国和世界越不利。因此,在特朗普推动停火的背景下,冯德莱恩却另起炉灶——推动欧盟继续援乌,不仅不给乌克兰“刹车”,还要加大油门。

她主导召开欧盟特别峰会,提出每年援乌30亿欧元、持续10年,总额300亿的长期计划。首轮援助额度就突破200亿欧元,直接砸向乌克兰战场。她还带头敦促各国提供更多重型装备与军需物资,完全无视特朗普要求乌克兰“就地停火”的立场。

这不是小动作,而是赤裸裸地与白宫“唱反调”。

冯德莱恩另起炉灶:想甩开北约自己当“司令”

更引人关注的是,冯德莱恩不满足于当“协调者”,她要组建自己的军队。她提出“欧洲防务自主”计划,预算高达1,800亿欧元,目标是重组一支真正属于欧盟自己的联军。

这一计划的本质,不只是打造军事能力,更是在现有北约体系之外,建立一套由欧盟主导、美国无法掌控的新型防务架构。一旦成形,冯德莱恩将由“没有实权的主席”转身为“拥有实兵指挥权的欧洲军事领袖”。

这种跨越式野心显然不是“中立外交官”会干的事,更像是站在美欧分歧前线的政治斗士。

谁在跟她并肩?马克龙与斯塔默的“并肩作战”

冯德莱恩并非孤军奋战。在她推动组建欧洲军的背后,还有两位“合拍战友”——法国总统马克龙和英国首相斯塔默。

马克龙早在数年前就提出“欧洲战略自主”,如今冯德莱恩的动作,正好与他的主张遥相呼应。而斯塔默虽身在脱欧后的英国,但在对乌克兰问题上立场极其激进,被认为是在“拼命刷存在感”,以补偿英国在欧盟体系中的边缘化。

这三人一拍即合,组成了目前欧洲最积极推动“军事干预乌克兰”的铁三角。

为什么不能停火?战争不能停,账本不能查

欧盟为何对停火避而不谈?冯德莱恩为何不怕与特朗普政府摊牌?归根结底,是“骑虎难下”——乌克兰战争已经变成他们政治账本上的巨大黑洞。

过去两年,各国援乌金额动辄百亿欧元。最终乌克兰不但没赢,反而失去了超过12万平方公里的土地。俄方控制了克里米亚、赫尔松、扎波罗热、卢甘斯克和顿涅茨克;人口更是惨烈流失,800万人划归俄方,另有千万乌克兰民众逃离,原本四千万国民只剩不到一半。

更糟糕的是,美方官员早已透露,乌克兰士兵伤亡超过朝鲜战争和越南战争时期美军总和三倍。街头抓壮丁、人口枯竭,战争接近“榨干”。

在这种局势下,一旦停火,等于默认失败。欧盟内部将面临巨大反弹:几百亿欧元打了水漂?战事打到这份上,却以失败收场?反对党势必追责,甚至掀起一场政治清算。

所以对冯德莱恩和马克龙们来说,乌克兰必须打下去,即使不能赢,也要拖延时间。唯有如此,才有“转机”的可能,才有掩盖失败、粉饰责任的空间。

结语:冯德莱恩“叫板”的底气,来自她的困局

冯德莱恩与特朗普政府对着干,看似是出于价值观的分歧,实则也是为了自保。她的支持者是拜登集团,是旧秩序的延续者;而特朗普的回归,意味着整个国际格局的洗牌。冯德莱恩若不发出强硬声音,就会被边缘化,甚至在欧盟内部失去话语权。

她不是真正敢挑战美国,而是在用“反特朗普”捍卫“拜登路线”;她不是彻底独立于美国,而是在特朗普回归后,为了维护自身政治生命,不得不“硬起头皮”站出来。

一句话总结:不是冯德莱恩真的强硬,而是她别无选择。(责任编辑:张佳鑫)

精选推荐

真没想到,特朗普还能这么搞

2025-07-10 09:21:59

中国商务部出手,它们还说“没影响”?

2025-07-10 09:20:38

中国为何警告胡塞武装别打西方商船?背后藏着三重深意

2025-07-10 16:26:14

“印太与你们无关”,五角大楼高官被曝当面叫停英国航母部署,英方震惊

2025-07-10 09:30:20

13名退休美国上将联名上书:E-7砍不得!

2025-07-10 09:28:05公职人员遭色诱拍下私密照 叛国泄密 色诱下的失密陷阱

2025-07-10 09:19:04

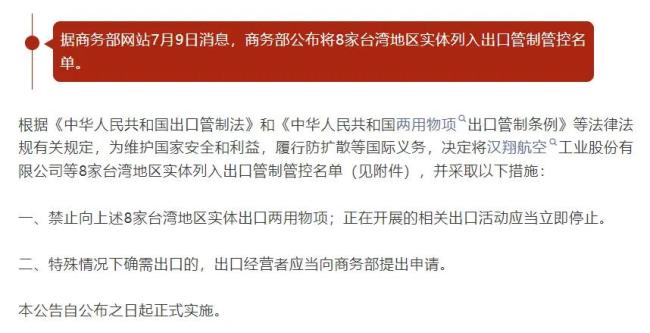

商务部点名8家台实体,斩断“台独”军工供应链

2025-07-10 09:41:48

中美新航母进度对比强烈说明什么 大国工业竞赛的缩影

2025-07-10 07:44:00

九三阅兵彩排画面曝光,歼10没有加入空中编队?

2025-07-10 09:26:29

外交部回应乌方称拘留2名中国公民 剧情堪比荒诞喜剧

2025-07-10 16:55:16