美国对中国威胁最大的核潜艇力量信誉一落千丈,到底发生了什么?

在中美战略博弈日趋激烈的当下,水下作战力量的此消彼长正深刻影响着地区格局。多年来,美国核潜艇一直被视作其全球威慑体系的压舱石,是其在亚太地区实施军事干涉、包括对台威慑的核心力量。然而,近年来美军这一曾经引以为傲的“海底利器”正面临严峻挑战,其战斗力与声望出现明显滑坡。与此同时,中国在核潜艇领域正迅速崛起,打破水下力量失衡的格局,一场关于海底主导权的较量已然拉开帷幕。

哥伦比亚级拖延不断,美军换代计划受阻

美军核潜艇舰队的主力——俄亥俄级弹道导弹核潜艇,虽仍在服役,但服役年限已逼近极限。目前美军共有14艘俄亥俄级核潜艇在役,每艘配备20枚“三叉戟II D5”型潜射弹道导弹,合计携带700多枚核弹头,占据美国战略核力量超过一半。然而,这一核威慑核心的后续接替工作却进展缓慢。

美国对中国威胁最大的核潜艇力量信誉一落千丈,到底发生了什么?

原计划用于替代俄亥俄级的“哥伦比亚级”弹道导弹核潜艇项目,如今却成了五角大楼的“烫手山芋”。美国国会发布的最新报告显示,首艘哥伦比亚级潜艇的交付时间将比原计划推迟12至16个月,直接打乱了美国原本为接力俄亥俄级所设定的时间窗口。与此同时,项目造价也不断飙升,仅过去一年采购预算就暴涨12.1%,导致国防预算内部重新洗牌,牵一发而动全身。

迫于形势,美国海军不得不考虑延长部分俄亥俄级潜艇的服役年限,多达5艘面临“强撑”。但这种延寿操作并非长久之计,除了技术维护成本高企外,部件老化、人员轮换困难以及后勤系统压力等问题也如影随形。

更棘手的是,面对一旦爆发的区域性冲突,美国潜艇从本土部署到亚太前线往往需要数周甚至更久,这种滞后的调动能力在高节奏现代战争中极易成为致命弱点。

弗吉尼亚级难产,造舰能力陷入瓶颈

除了战略核潜艇,美军在攻击型核潜艇的更新换代上也遭遇重挫。原本美国希望通过弗吉尼亚级潜艇批量生产,巩固在水下作战的优势,但现实却不尽如人意。根据美国海军原计划,到2028年要将弗吉尼亚级产能提升至每年两艘,但目前的实际产量只能维持在1.1至1.2艘之间。

美国对中国威胁最大的核潜艇力量信誉一落千丈,到底发生了什么?

造成这一局面的原因多方面叠加:首先是造船厂技术工人严重短缺,其次是供应链长期中断,关键设备交付屡屡拖期。例如诺斯罗普·格鲁曼公司负责的涡轮发电机,以及亨廷顿·英格尔斯公司制造的艇首结构组件,都出现了不同程度的延期,进而拖累整个项目进度。

美国防部内部已有声音警告,如果哥伦比亚级与弗吉尼亚级继续“双双拖延”,那么美军水下力量的代际更替将遭遇系统性崩盘。眼下的现状是,美军曾引以为豪的核潜艇舰队正逐步走向“高龄化”,而新生代潜艇却迟迟无法补位。

中国核潜艇“加速前进”,反成美方焦虑源头

相较之下,中国的核潜艇力量正在迎来快速成长。近年来,093型攻击型核潜艇和094型战略核潜艇完成多轮升级,性能大幅跃升;更先进的095型和096型核潜艇也已进入建造或测试阶段。

更重要的是,中国造船工业展现出惊人的效率。据外媒估算,中国具备同时建造6艘核潜艇的能力,这种产能在全球范围内几乎无出其右。在关键技术方面,中国新一代潜艇逐步采用泵喷推进系统,替代传统螺旋桨,显著降低噪音,大幅提高隐蔽性能。这意味着,在水下对抗中,中国核潜艇的可探测性大大降低,生存能力与攻击突然性明显增强。

除了传统核潜艇的跃升,中国还在大力发展无人潜航器(UUV)技术。这类设备体积小、成本低、部署灵活,具备布雷、侦察、攻击等多重功能,尤其适用于近海防御和特殊任务。相比动辄需数周调动的美军潜艇,这类装备几乎可以实现“小时级别”部署,成为中国海军“快反打击”的利器。

美国对中国威胁最大的核潜艇力量信誉一落千丈,到底发生了什么?

与此同时,中国也在水下探测体系上攻关不断,包括基于人工智能的声学识别系统、海底传感器网络等技术正在加快成型,意在打造“全域感知”的水下作战态势感知能力。

战略天平正在倾斜,美军神话正在崩塌

过去几十年,美国一直将核潜艇作为“核三位一体”中最具威慑力的一环,既可全球部署,又具备超强生存能力,是其军事霸权的象征。但如今,这一体系正面临四面楚歌。

一方面是主力舰艇退役迫在眉睫,后继乏力;另一方面是造舰效率持续下降,难以维持更新节奏。更关键的是,从美国本土到西太平洋的部署距离过长,导致快速反应能力不足,若真爆发台海冲突,极可能“慢半拍”,严重制约作战灵活性。

相比之下,中国以高效率的造舰能力、先进的静音技术以及高机动的无人潜航器构建起日益强大的水下威慑体系,正在悄无声息地重塑太平洋深海博弈的格局。如今的态势是,中美在水下的较量,已由“美强中弱”转变为“逐步接近”乃至“局部反超”。

如果美军无法尽快解决自身造舰瓶颈,重建工业基础、提升后勤效率,那么所谓“深海主导权”很可能将从美国手中悄然滑落。届时,曾经那个不可一世的“水下王者”,将不得不面对一个现实:在快速变化的亚太海域,落后的不是技术,而是节奏。现在的问题,不再是能否领先,而是还能否追得上。(责任编辑:张佳鑫)

精选推荐

学者:杜特尔特打响翻身仗 马科斯慌神反扑

2025-05-05 10:12:53

涉钓鱼岛,台湾网民怒了!

2025-05-05 08:08:40

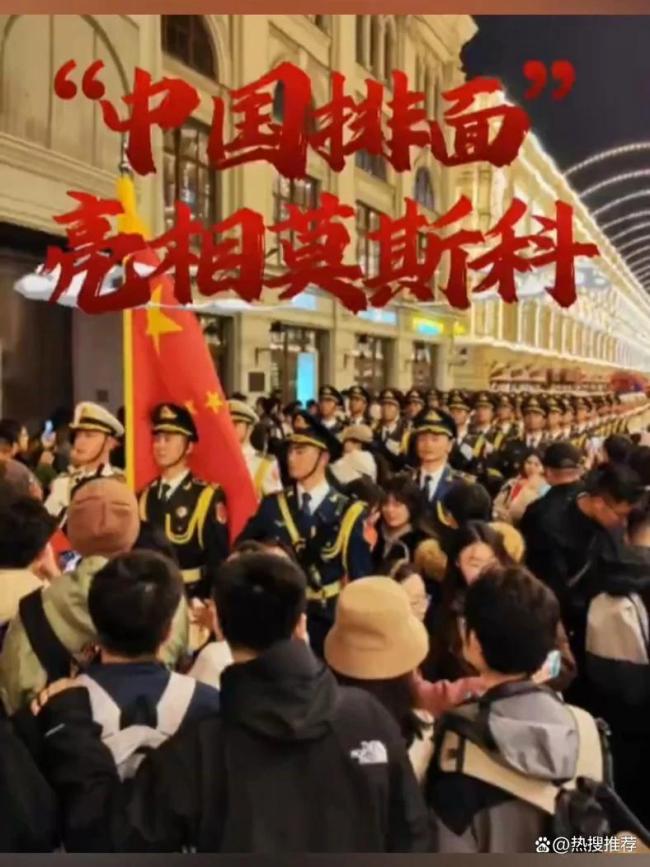

解放军莫斯科彩排每一帧都是大片 中国仪仗兵震撼全场

2025-05-05 10:56:28

部分稀土金属价格暴涨超2倍 创纪录高位引发关注

2025-05-05 15:30:12

专家:胡塞挑落美以3大导弹系统 拖鞋军逆袭中东

2025-05-05 12:56:37

封锁“鸡脖子”,分裂印度,孟加拉国这个主意好

2025-05-05 18:18:59

特朗普称将永远谈论让加拿大成美一个州 加总理坚决反对

2025-05-05 07:51:57

巴方试射导弹会如何影响印巴局势 地缘政治博弈加剧

2025-05-05 07:44:25

特朗普扬言不排除“武力夺岛” 格陵兰可能有变

2025-05-05 13:45:57

印度不敢开战,莫迪和印军“各怀鬼胎”,高层人心不齐怎么打?

2025-05-05 18:26:53