大V:伊朗大概率要挨揍了

大V:伊朗大概率要挨揍了,前不久,伊朗伊斯兰革命卫队的总司令发布了一段视频,高调宣称伊朗已经做好应对任何战争的准备。这段表态看似强硬,实则透露出伊朗当下所面临的现实困境。因为就在3月底,美国早已悄然将其战略空军主力部署至印度洋西部的重要军事据点——“迭戈加西亚”基地。这一动作的背后,隐藏着深层次的战略意图。而近日中东局势突变,更让人直觉:伊朗接下来很可能要遭遇一场实质性的军事打击。

根据《路透社》的报道,伊拉克境内多个受到伊朗支持的民兵武装,近期开始主动与伊拉克政府方面进行接触,并明确表示,为了避免与美方冲突进一步升级,愿意主动解除武装。乍一看,这是伊拉克本地势力的表态,但稍加分析不难发现,这其实是伊朗通过“伊拉克之口”向美国释放缓和信号。特别是在特朗普于今年年初重返白宫后,美方多次警告伊拉克政府解散什叶派民兵组织,否则美军将会直接采取军事打击。面对这一态势,伊拉克多支民兵力量不得不选择从摩苏尔、安巴尔等关键地区撤出,减少武装存在,以避免遭受军事报复。

可以说,伊朗在一连串地缘博弈中的被动退让,正在持续削弱它过去多年苦心经营的战略影响力。所谓的“抵抗之弧”——包括伊拉克民兵、黎巴嫩真主党、也门胡塞武装等多个地区代理人武装,原本是伊朗制衡美以联盟的关键杠杆。然而,过去半年以来,这一网络因外部军事压力与内部信任危机不断崩塌。从美军针对高层的定点清除,到以色列地面部队的持续打击,再到空袭频发造成的物资与士气流失,这些代理力量正面临前所未有的困境。

表面看是技术上的差距让这些武装力量难以还手,实则更深层的问题在于伊朗本身的冷处理态度。在关键时刻,德黑兰选择保持距离,未能出手相助,这种“割席”行为直接摧毁了原本脆弱的团结。正是伊朗这一“老大哥”的抽身,才让“抵抗之弧”内部信任体系迅速崩溃。既然核心支持者都不再站台,那些曾以“反美反以”为号召的地区代理人,也只能选择主动退让,以自保为先。

从当前态势来看,美伊之间短期内爆发全面战争的概率依旧不高。然而,伊朗所依赖的地区“威慑网”正在迅速瓦解,这使得美国与以色列在中东的“切香肠”式蚕食策略变得更加有恃无恐。他们一方面继续利用军事打击清除伊朗在周边的忠实力量,另一方面则通过像B-52战略轰炸机这类高压手段持续对德黑兰施加威慑。伊朗尽管仍有导弹试射、霍尔木兹海峡封锁等反制手段,但这些举动在如今节节败退的大势下,更像是被动反击,而非扭转乾坤的底牌。

若放眼未来,局势可能更不乐观。随着特朗普在全球外交上的诸多碰壁,他或许会把矛头指向伊朗这个“相对容易打击的目标”,以获取国内政治红利。尤其是在“伊核协议”问题上,美方大概率将借机施压,推动伊朗在经济、安全等方面让步。如果伊朗不愿意配合,或稍有迟疑,那么等待它的很可能就是一场毫不留情的军事重拳。

其实,从后方高调宣称备战、到前线民兵纷纷弃械投降的反差,已经将伊朗当下的战略窘境暴露得一览无遗。这不仅反映了德黑兰对内对外政策的矛盾与困顿,更预示着中东地区的力量格局正处于新一轮洗牌的临界点。在未来的博弈中,伊朗究竟是能重新稳住脚跟,还是会一步步滑向边缘地带,成为被牺牲的棋子?值得持续关注。(责任编辑:张佳鑫)

精选推荐

牛弹琴:中美元首通话的10个细节

2025-06-06 10:14:48

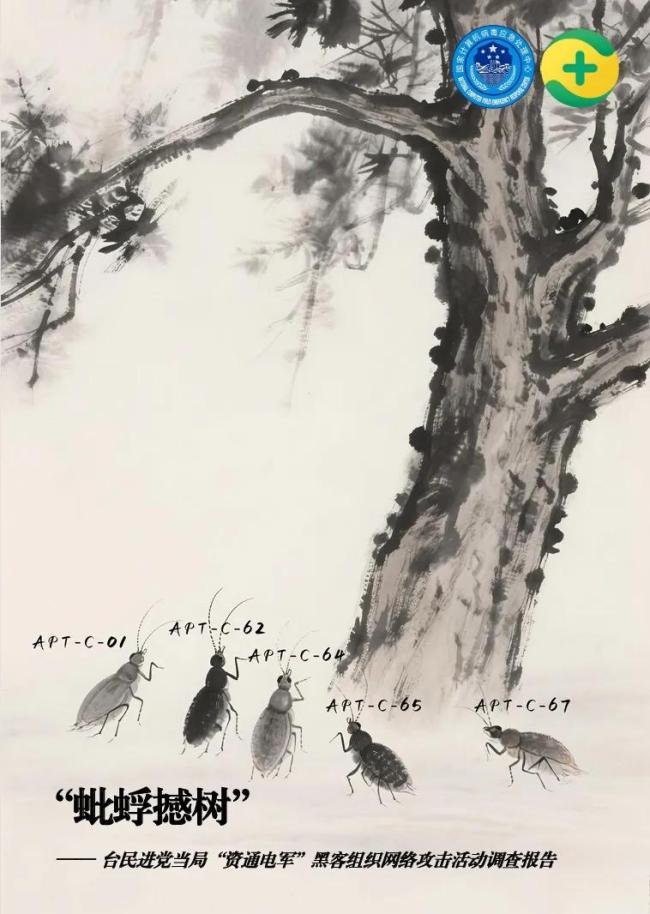

台湾“网军”真面目,就这水准?

2025-06-06 09:25:02

最戏剧性分手,马斯克呼吁弹劾特朗普

2025-06-06 09:24:03

外媒如何看待央视公布东风-5参数 回应美国言论

2025-06-06 07:36:45

印尼考虑采购歼-10战机:若性能优越价格合理,我们为何不买?

2025-06-06 09:36:02

专家:中国需要警惕美对华铤而走险

2025-06-06 11:48:34

白宫发出谈判“最后通牒” 特朗普设14天期限

2025-06-06 09:29:27

专家:俄军筹备一次空前的大报复 乌克兰“蛛网行动”引发震动

2025-06-06 11:22:09

美媒:乌军“蛛网”行动,暴露美国一个致命弱点

2025-06-06 09:33:51

美商务部长:对等贸易实为针对中国 贸易壁垒加剧全球紧张态势

2025-06-06 09:00:03