刘中民:向美国示好的加沙停火协议,能持续多久? 巴以冲突迎来转机

当地时间1月15日,经过数月艰难谈判,以色列和巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)就加沙地带停火及交换被扣押人员达成协议。卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德在多哈宣布,协议将于1月19日起生效。

新一轮巴以冲突持续一年多,给直接遭遇战火的民众带来巨大伤亡与动荡,也深刻影响了中东地缘政治、国际治理、大国协调与多边合作。

上海外国语大学中东研究所教授、中国中东学会副会长刘中民对此次停火协议进行了解读。他认为,双方选择在此时达成停火协议有多个原因。一方面,经过长期冲突,哈马斯付出了沉重代价,以色列也面临国内外压力。双方都认识到难以通过战争实现各自目标。以色列希望通过停火解救人质,而哈马斯则希望维持生存。此外,地区形势变化和美国政府换届也是促成协议的重要因素。

在军事上,以色列已取得绝对优势,这使得以色列在谈判中有较大话语权。与此同时,美国政府轮替也为停火协议提供了特殊背景。拜登政府希望将停火协议作为执政成绩之一,特朗普则希望将其作为新任期中东政策的良好开端。

关于费城走廊撤军问题,尽管以色列国内对此有强烈不满,但内塔尼亚胡最终选择让步。刘中民认为,以色列愿意做出让步是因为其在军事和安全上的优势已经稳固,即使撤出费城走廊,以色列仍能在边境地区保持军事存在。

关于美国方面,拜登和特朗普都在争取停火协议的功劳。刘中民指出,虽然拜登政府为以色列提供了大量支持,但始终无法推动停火。相比之下,特朗普赢得选举后,其团队发挥了重要作用。以色列看到了拜登政府的短板,因此更倾向于与即将上任的特朗普政府合作。

对于停火协议的前景,刘中民表示,协议仅是一个开端,后续执行情况还需观察。特朗普政府可能继续推进“世纪协议”和“亚伯拉罕协议”,并利用当前有利局势推动这些计划。然而,沙特的态度和伊朗的立场将是关键变量,这将对特朗普的中东政策构成挑战。(责任编辑:于浩淙 zx0176)

精选推荐

中国双航母现身关岛附近美日反应如何 西太对峙实际在比试新模式

2025-06-11 07:33:18

突发!洛杉矶爆发零元购,2000国民警卫队进入!熟悉的一幕重演!

2025-06-11 07:46:20

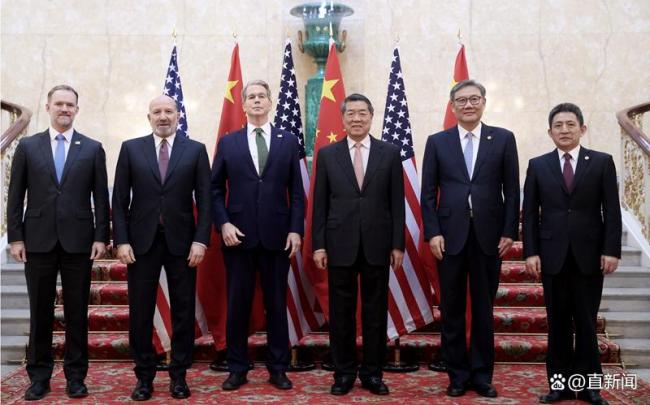

中美伦敦经贸谈判谁能更胜一筹 美方阵容升级

2025-06-11 07:48:53

专家:美国无法通过乙烷拿捏住中国 禁令反噬自身经济

2025-06-11 07:46:42

专家:特朗普没料到中方还是没松口 稀土成关键筹码

2025-06-11 08:18:49

洛杉矶抗议者遭骑警踩踏 暴力执法引发国际谴责

2025-06-11 07:34:55

中国双航母出击 历史会记住这一幕 双雄会引发全球关注

2025-06-11 08:50:45

李在明要把韩国亲美右派连根拔起吗 重塑政治版图

2025-06-11 07:47:02

评论员:稀土只是中国的其中一张牌 策略性出牌影响博弈进程

2025-06-11 07:48:22

专家:普京给泽连斯基“上强度” 俄乌局势愈演愈烈

2025-06-11 07:32:59