特朗普故技重施“混乱总统”大战“太迟先生”

特朗普故技重施。

特朗普第二个任期未满百日,但其"无序"执政风格早已举世皆知。政策反复、推特治国、频繁解雇官员等行为,不仅为他赢得"混乱总统"的称号,更将美国拖入前所未有的内外危机之中。

经济震荡与制度危机

“混乱”将特朗普和美国带入前所未有的风暴中心:激进的减税政策与金融冒险加剧两党对立,华尔街对通胀反弹的担忧引发股市剧烈震荡;移民政策方面,"大规模驱逐计划"触发多地抗议浪潮,司法系统深陷诉讼泥潭;外交上,对盟友的挑衅性动作导致中东局势濒临失控,美国信誉遭受"不可靠"质疑;环保政策全面倒退与法律制衡体系的动摇,则进一步削弱联邦政府的公信力。尤其关税政策引发的连锁反应,不仅招致国内各界强烈反对,更令金融市场动荡加剧,对美国经济造成了毁灭性冲击。

甩锅大戏:美联储成替罪羊

当全球目光聚焦于特朗普政府如何破解其一手制造的困局时,这位总统却故技重施——将矛头转向美联储主席鲍威尔。面对特朗普政府关税政策引发的复杂经济局面,鲍威尔明确表示"美联储不会屈从政治压力",并将对抗通胀作为首要任务。

这一表态彻底激怒特朗普,他不仅炮轰鲍威尔是"玩弄政治的大失败者",更以解雇相威胁,要求美联储立即降息,甚至在股市暴跌时给鲍威尔贴上"太迟先生"的标签。特朗普首席经济顾问凯文·哈塞特更宣称白宫法律团队正在研究是否可以在2026年5月任期届满之前合法解雇这位美联储领导人。

然而,法律专家指出,根据1913年《联邦储备法》,总统仅能以“特定不当行为”为由解雇美联储主席,且需参议院批准——这一门槛几乎无法逾越。

历史回响:挑战央行独立性的代价

表面看来,这不过是总统与央行行长的掰腕之争。但深究其里,"混乱总统"与"太迟先生"的较量远非如此简单。作为二度执政的总统,特朗普不可能不知晓美联储独立性的重要意义——这一机制被视为抵御政治干预、维护经济长期稳定的基石。

事实上,美国历史上现任总统试图撼动美联储的地位,都给自己的政治生涯和美国的发展带来了悲惨的下场:

安德鲁·杰克逊废除了美国第二银行,导致联邦层面失去中央银行,引发“自由银行时代”的混乱。他的行动被视为反中央银行的民粹主义象征,至今仍被部分政治势力引用为限制央行权力的先例;

理查德·尼克松实施工资和价格管制并结束了金本位制,导致经济问题,加剧了1970年代经济滞胀,最终因水门事件黯然下台;

富兰克林·罗斯福在大萧条期间对美联储进行改革,加强政府对经济的控制,引发争议和美国国内动荡;

杜鲁门总统在朝鲜战争期间可能对美联储施压,要求保持低利率,因越权干预留下负面历史评价导致了他在政治上的孤立。

耶鲁大学经济学家史蒂芬·罗奇指出:“总统与央行的冲突往往以经济长期衰退收场,无一例外。”

民粹政治与制度根基的碰撞

特朗普明知“降息”救不了美国,却依然选择通过政策施压、人事任命或公开批评试图影响美联储决策,公然挑战央行独立性,最主要的原因是面对关税政策对美国自身的反噬这一严重后果,特朗普已经黔驴技穷、走投无路了。

然而这种甩锅策略适得其反:这一举动削弱了公众对其政策的信任,更引发市场担忧美联储的独立性,直接导致美元汇率大幅下挫,纽约股市三大股指持续显著下跌,美元遭抛售,可谓搬起石头砸了自己的脚。

更深层看,这场冲突暴露了民粹主义政治与技术官僚治理的根本性矛盾,分散质疑重塑总统权威才是特朗普此举的真实用意。“美国优先”让特朗普在竞选时赢得更多美国民众的信任与支持,但他在第二任期初采取的种种行动,直接加剧美国内部治理危机与国际领导力衰退,更让美国受到越来越多盟友的质疑与孤立。

面对第二任期支持率低迷、国际领导力衰退的窘境,特朗普试图通过制造与美联储的对抗,分散外界对其政府治理能力的质疑,塑造自己“为普通人发声”的形象;试图通过挑战美联储权威,重塑“总统主导经济”的叙事,即便这种行为可能危及美国经济长期稳定,也在所不惜。

不管此时特朗普的“如意”算盘是否打得响,其第二任期“美国民主危机”的批评已经坐实。当总统为短期政治利益公然践踏制度底线,美国民主的根基已响起刺耳的警报。这场"混乱总统"的终章,注定要在争议与反思中,成为美国宪政史上最沉重的注脚之一。

(责任编辑:卢其龙 CM0882)

精选推荐

巴基斯坦人竖大拇指赞中国枭龙战机 中巴同盟升级

2025-05-12 10:54:24

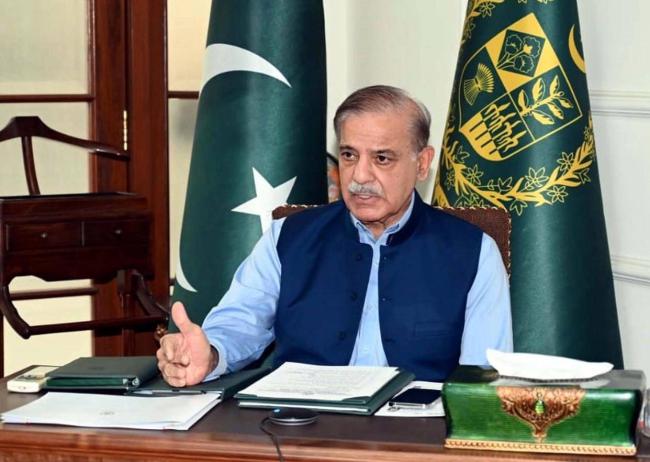

巴总理谢中国时 同传激动到声音颤抖 中巴友谊照亮万家灯火

2025-05-12 10:36:41

印巴空战大爆发,歼10C立下奇功!中国武器实战效果,惊艳西方

2025-05-12 10:28:03

印度对美国说不了

2025-05-12 10:20:03

中美双方降低超100%关税 贸易关系迎来转机

2025-05-12 15:43:32

中国发射洲际导弹,为何要飞越北极圈,不走太平洋,会被俄罗斯拦截吗?

2025-05-12 10:43:43

印巴主动向中国“交底” 心虚暴露无遗

2025-05-12 10:36:20

俄乌这回都真打不动了?

2025-05-12 10:38:22

一觉醒来,日内瓦传来一个好消息

2025-05-12 10:22:24

美媒:这4国可能抢购中国武器 实战表现亮眼

2025-05-12 09:01:21