美国对华出口生意全被抢影响几何 盟友趁机填补市场空白

如今,美国在对中国的出口市场上几乎全线溃败,涉及液化天然气、大豆、汽车等多个领域。这一切的主要原因是特朗普政府实施的激进关税政策。

自特朗普上台以来,“美国优先”的口号响彻云霄,加征关税成了他手中的利器。然而,这场贸易战并没有给美国带来预期的好处,反而让其失去了中国市场。以液化天然气为例,2025年3月,中国对美液化天然气进口量降至零,这是自2022年6月以来首次出现的情况。过去,美国曾是中国LNG市场的五大供应国之一,2024年向中国出口了415万吨,价值高达24亿美元。但到了2025年2月,出口量锐减至6.58万吨,一个月后更是归零。与此同时,中国加大了从印尼、澳大利亚和文莱的采购力度,尤其是印尼的出口额环比增长1.7倍,澳大利亚增长18%。此外,中国还与阿联酋签署了一份为期15年、每年100万吨的液化天然气协议,进一步巩固了能源进口多元化战略。

大豆市场同样发生了巨大变化。曾经,美国是中国大豆进口的绝对主力,占比高达40%,但到了2024年,这一比例跌至18%。巴西趁势崛起,不仅稳坐中国最大供应国的位置,还在近期拿下了一笔240万吨的大订单。美国农产品的黄金时代,在特朗普的贸易壁垒面前逐渐消逝。农业领域的崩溃还在继续,西班牙与中国签署了新的猪肉与樱桃协议,阿根廷扩大了玉米出口份额,澳大利亚的牛肉也重新进入中国市场。

工业品领域,特别是汽车行业,也受到了影响。特朗普以“国家安全”为由对中国汽车加征关税,结果却为德国、日本和韩国企业腾出了空间。中国消费者不会因为美国车贵就不买车,他们转向购买大众、丰田、现代等品牌。

美国政府希望通过加税逼迫中国让步,实现去中国化。然而,市场不是靠威胁维系的,尤其是在中国这样一个全球最大的单一市场中,供应链调整已经不再是简单的贸易施压可以解决的问题。近年来,中国推进的“进口来源多元化”战略已初见成效,通过加强与亚非拉新兴市场的合作,降低对美国的依赖。这种战略一旦成型,美国想再回到中国市场就难了。

美国国内的反噬效应也越来越明显。高关税导致进口价格上升,国内通胀居高不下。农产品价格上涨直接影响民众生活,农业州面临大量库存积压,农民收入锐减。同时,美国制造业的出口也遭受重创,汽车、机械、芯片等传统出口强项在全球市场竞争力下滑,企业苦不堪言。即便是硅谷的大型科技公司也开始担心中美脱钩带来的长期隐患。

美国空出来的市场份额已被其他国家填补,且合作基础更加稳固、政治风险更低。阿联酋、巴西、澳大利亚、印尼、阿根廷等国正在与中国构建长期、稳定的贸易关系网络,而美国在这个网络之外越来越边缘化。

回顾整场贸易战,表面上看是美国在“对华施压”,但从结果来看,真正受伤的是美国自己的出口企业、农民和产业链的全球信用。如果美国继续以冷战思维对待中美贸易关系,不仅难以恢复在中国市场的份额,还可能将全球贸易领导权拱手让人。(责任编辑:张蕾 TT0001)

精选推荐

涉钓鱼岛,台湾网民怒了!

2025-05-05 08:08:40

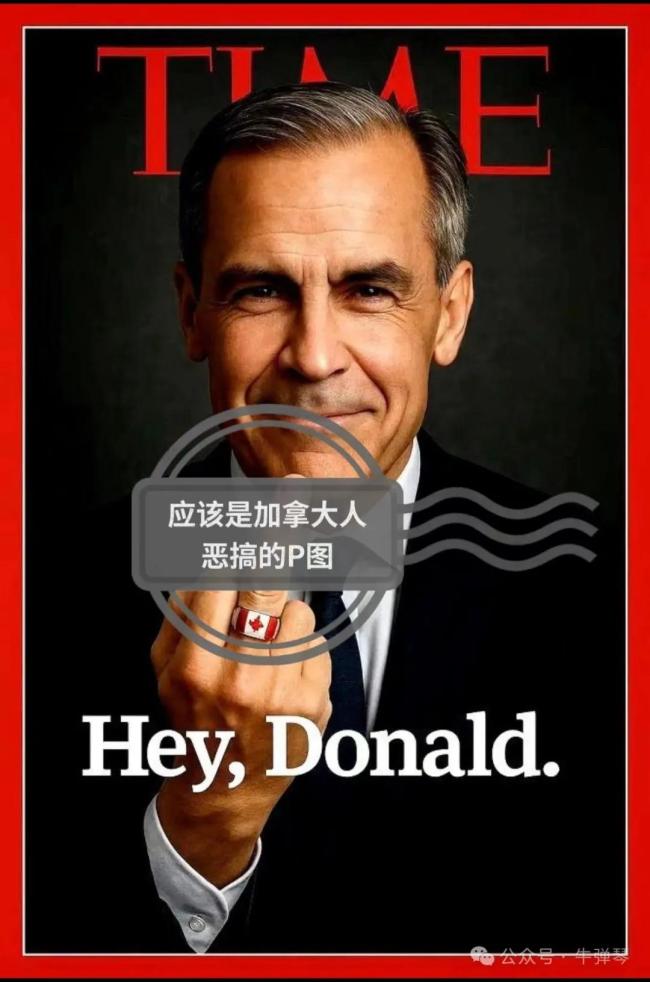

特朗普称将永远谈论让加拿大成美一个州 加总理坚决反对

2025-05-05 07:51:57

巴方试射导弹会如何影响印巴局势 地缘政治博弈加剧

2025-05-05 07:44:25

普京称没必要对乌克兰动用核武器 俄有信心达成目标

2025-05-05 07:41:11解放军莫斯科红场二次彩排画面 口号嘹亮震撼全场

2025-05-05 07:19:19媒体:印巴失控的代价谁也承担不起 经济理性压制军事冲动

2025-05-05 07:42:35

联合国称加沙人道主义状况难以想象 饥饿与绝望笼罩

2025-05-05 10:09:52

万物得时华章启 胜利可期战歌扬 立夏绿意浓情

2025-05-05 10:11:10加沙人道援助“濒临全面崩溃” 禁运后果严重

2025-05-05 07:46:33是什么导致特朗普迅速转变对乌态度 利益与算计背后

2025-05-05 09:11:43