专家解读目前最清晰沈飞六代机图像 超低空突防暗藏突破

专家解读目前最清晰沈飞六代机图像 超低空突防暗藏突破。中国军迷对六代机试飞表现得异常淡定,尽管这次试飞涉及超低空飞行。成飞六代机紧贴国道掠地飞行,沈飞六代机则以离地不足十米的超低空姿态掠过房顶。这两场本应引爆网络的试飞,在关税战的热搜夹击下显得格外冷清。中国军迷的“淡定”背后隐藏着什么秘密?

成飞和沈飞的六代机在验证机阶段就进行超低空飞行,意味着中国在飞控系统、地形匹配雷达和发动机响应速度上已实现跨越式突破。最近一次试飞中,成飞六代机从四川某国道上方5米处掠过,机上安装的分布式孔径系统(DAS)实时扫描前方高压线的位置,自动调整飞行姿态完成“穿针引线”。沈飞的舰载型验证机在沈阳上空完成“死亡俯冲”测试,从8000米高空以85度角俯冲,在离地面建筑屋顶9.7米处改平,发动机尾焰在地面留下的灼痕清晰可见。

成飞的六代机延续了歼-20的气动精髓,蝶形机翼与矢量喷口的结合让它在2.5万米临近空间依然保持机动优势。沈飞的舰载方案则包含可折叠翼尖和电磁弹射适配装置,甚至可能在座舱后部预留无人机指挥模块,暗示着未来“忠诚僚机”战术体系。两家企业在进气道设计上殊途同归,都采用了“波纹状”隐身结构,这种创新设计比F-22的菱形结构隐身效率提升17%。

六代机的时代来临,中国仍需要轰-20。如果轰-20搭载的空射弹道导弹射程突破4000公里,这个距离足以在第二岛链外发起战略打击。六代机是手术刀,轰-20则是重锤,两者组合才能实现“一小时打遍全球”的立体打击网。日本防卫省报告显示,六代机与轰-20的配合将形成“双锥打击”体系,前者穿透防空网实施电子压制,后者在防区外发射高超音速武器。这种战术组合使冲绳美军基地的“爱国者”防空系统拦截率骤降至不足17%。

当全球聚焦六代机外形时,真正的革命藏在驾驶舱里。成飞验证机装备了“战场脑机接口系统”,飞行员通过生物电信号就能操控无人机群。操作延迟仅为9毫秒,比美国同类项目快3倍。沈飞验证机则装备了“数字孪生空战系统”,能实时生成敌方战机全息投影进行战术推演,这套系统已获得国家科技进步特等奖提名。

六代机试飞背后是中国制造的全方位突围。哈尔滨焊接研究所研发的钛合金电子束焊接技术将机身框架减重23%,中科院上海光机所研制的激光通信吊舱数据传输速率达到10Gbps,航天科技四院研制的变循环发动机叶片寿命突破4000小时大关。这些突破正催生民用领域的技术外溢。商飞C929客机应用六代机验证的复合材料技术,使机身减重18%;华为与成飞合作开发的工业级5G通信模块,将工厂设备响应速度提升47%。

中国六代机首飞后,韩国空军紧急将KF-21生产线升级计划提前两年,其新安装的砷化镓有源相控阵雷达探测距离提升至400公里,但面对六代机的量子雷达仍存在30%的盲区。印度加速推进“阵风”战机与国产AMCA五代机的数据链融合,但其试射的“阿斯特拉”空空导弹在模拟对抗中,对六代机的命中率仅有4.7%。最焦虑的是日本,“F-X”六代机项目被迫提前到2030年服役。三菱重工最新曝光的X-2验证机加装类似中国六代机的“波纹状”进气道,但隐身性能仍差11个分贝。

中国军迷的淡定本质上是技术自信的具象化。回想2011年歼-20首飞时,军迷们熬夜刷论坛等模糊照片;到2024年六代机试飞,官媒一条15秒短视频就能引发全网技术解析。这种转变背后是二十年技术积累的量变到质变——当年需要举国攻关的主动相控阵雷达,如今已下放到外贸版枭龙Block3战机;曾经卡脖子的单晶涡轮叶片,现在年产量足够装备2000架战机。

美国空军部长肯德尔承认“中国六代机进度超出预期”,五角大楼正在加速下一代战机项目。但中国空军的优势在于“体系化追赶”——从量子雷达卫星到太赫兹通信,从机载激光武器到AI空战系统,解放军正在构建以六代机为枢纽的“侦-控-打-评”闭环。当歼-20数量突破300架,配合六代机的“穿透性制空”能力,西太平洋的天空正在上演攻守易形。

中国军迷对六代机的“淡定”,恰似山东舰甲板上整齐排列的歼-35。当尖端武器井喷成为常态,那份从容背后是“星辰大海”的底气。就像当年歼-20横空出世终结代差,今天的六代机正在书写新的空权法则:胜利的天平从不倾向围观者,只青睐创造者。(责任编辑:卢其龙 CM0882)

精选推荐

特朗普公然宣称是美国打赢了二战 历史修正主义再引争议

2025-05-17 09:26:14

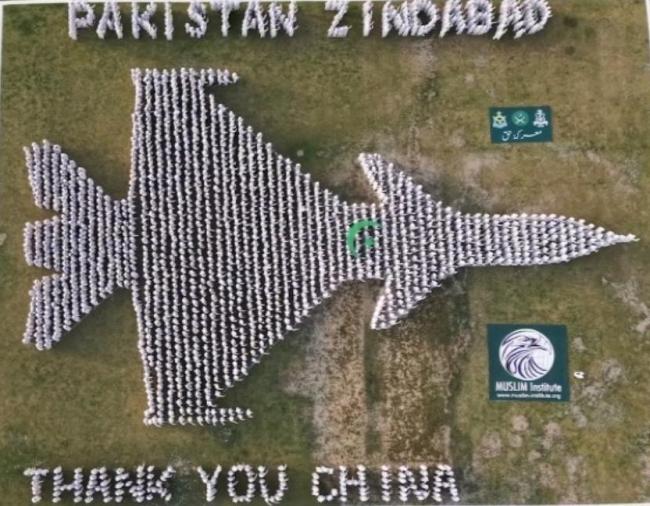

巴基斯坦数千民众组成歼10C战机方阵 感谢中国支持

2025-05-17 20:59:57

巴基斯坦若采购歼-35A有何影响 巴铁的“五代机焦虑”

2025-05-17 09:30:47

媒体:巴除了歼-10背后还有神秘力量 太空作战能力曝光

2025-05-17 13:13:54

美法日等国为何想研究霹雳-15 探索中国尖端武器秘密

2025-05-17 13:46:02巴总理称赞空军表现让莫迪终身难忘 果断回击印挑衅

2025-05-17 09:22:09

巴总理:空军表现会让莫迪终身难忘;歼-10C与霹雳-15一战封神

2025-05-17 16:23:46

罕见!伊朗主动放弃“核牌”,销毁所有铀,只为向美换取一样东西

2025-05-17 09:14:31

大V:枭龙战机打赢第一战,实力获验证

2025-05-17 09:14:57

学者:精神胜利法难掩印军两线惨败 国内庆祝难改国际观感

2025-05-17 09:28:48