乌军为何开始猛攻俄别尔哥罗德 孤注一掷的尝试

3月18日凌晨,乌克兰军队突袭了俄罗斯别尔哥罗德州边境。这次行动选在夜间进行,200名精锐士兵、无人机掩护和重型装备齐上阵,目标是突破俄方龙牙防线,为后续大规模反攻打开通道。然而,几个小时后,这场战术冒险以彻底失败告终。燃烧弹覆盖整个前线,无人机电子屏障被强力干扰摧毁,俄方预备队快速集结回击。这是一次不计代价的尝试,也是一次令人心酸的溃败。

泽连斯基选择这样一场高风险行动的原因可能与库尔斯克战役有关。那场惨烈失利不仅让乌克兰丢掉战略主动权,还导致国内外对战争前景产生深刻质疑。多地粮食短缺、大批伤亡名单公布、民众支持率急剧下降,这些危机都压向泽连斯基政府。别尔哥罗德这次突袭更像是一种孤注一掷,既为恢复士气,也为了吸引国际社会注意。但这样的绝望性举动真能扭转局面吗?

普京显然没有给出任何喘息机会。他公开降低核武使用门槛,释放常规威胁也可触发核反应的信号,并加速推动新型作战策略,如无人机集群和远程打击。甚至朝鲜志愿军也传出加入消息,为俄罗斯增添心理优势。这不是单纯的军事较量,而是用极限压力逼迫对手退缩。不妥协,就等着全面碾压。

美欧援助削减成为乌克兰无法回避的新困境。今年以来,美国援助额度同比下降近40%,欧洲部分国家则开始以能源安全为由暗中调整立场。一些议员甚至提出要求乌方将矿产资源作为抵押物换取资金支持。在这种情况下,不少西方媒体已经转移关注点,从俄乌冲突转向台海、中东等热点区域。全球焦点正在发生变化,而小国往往是第一个被抛弃的棋子。

国内形势更加严峻。经济崩溃导致生活水平骤降,征兵年龄提高至60岁以上,民众支持率跌破31%的低谷。每一个数字背后都是痛苦现实。在街头,人们讨论最多的话题已从胜利变成如何活下去;在网络上,一些年轻人开始怀念曾经和平时期的普通日子。我们还能撑多久?这是许多人心中的疑问,也是泽连斯基必须面对的问题。

于是,一个悖论出现了:越想证明自己不可忽视,就越容易暴露自身脆弱。如果别尔哥罗德行动只是为了制造声势,那它确实成功吸引了一波关注,但代价呢?失败后的损耗是否值得?如果目标是真正改变局势,那么结果无疑适得其反,不仅没能撼动俄罗斯防御,还进一步暴露了乌军现阶段难以承受持续消耗战的事实。

战争最终会结束,但留下的问题远比表面的胜负复杂得多。在地缘政治的大棋盘里,小国如何平衡生存与独立之间的微妙关系?抗争还是妥协,每一种选择背后都有沉重代价。这些决定最终关乎的不只是领导人的命运,更是千千万万普通百姓的生活质量与未来走向。当聚光灯熄灭,当各国重新规划自己的利益版图,他们又该何去何从?

对于那些夹缝中的国家而言,有没有真正意义上的赢家存在?这个问题值得深思。

(责任编辑:张蕾 TT0001)

精选推荐

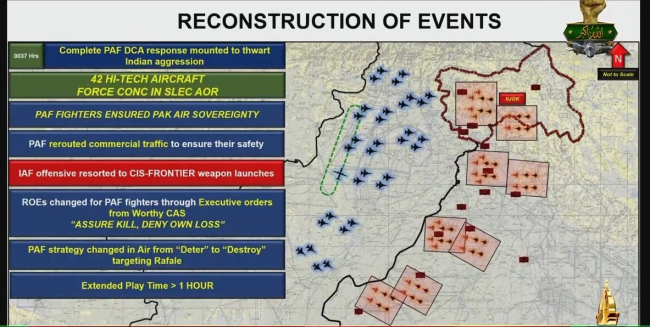

巴媒公布打击印度空军基地画面 枭龙对峙阵风

2025-05-10 09:33:28

印“阵风”飞行员通话录音:僚机爆炸 揭示激烈空战细节

2025-05-10 12:52:03

巴空军基地遭印导弹袭击 火光冲天 巴基斯坦反击击落多架印军战机

2025-05-10 09:14:52

莫迪接受不了战败,消停不到30小时再次点燃战火,12架军机被击落

2025-05-10 09:11:01

巴铁捷报两连 歼10CE刚创下的记录被枭龙刷新 印度损失惨重

2025-05-10 16:24:53

为何莫迪欧尔班等人没参加红场阅兵 多国领导人爽约

2025-05-10 09:12:50

印度捡霹雳-15E残骸能偷师到技术吗 核心技术依然“锁死”

2025-05-10 09:04:15

巴军为何打击印军导弹储存基地 反击“越线”空袭

2025-05-10 12:50:49

牛弹琴:印巴之战进入第二阶段 无人机成新战场

2025-05-10 09:53:48

巴方公布印阵风编队承认僚机爆炸录音 展现飞行员专业应对

2025-05-10 15:26:07