阿媒:狂妄自大导致美对中东外交失败(3)

在总统任期即将结束时,奥巴马接受了《大西洋》月刊杰弗里·戈德伯格的采访。在采访中,他指责阿拉伯世界不仅造成了自己的失败,也造成了他的失败。我见到他时借机批评了他。我说,很遗憾你作为总统在中东的故事“始于开罗,结束于戈德伯格”。这是一个狂妄自大的故事。

唐纳德·特朗普时代将狂妄自大推向了全新的高度。他将“只有我能解决”的思维定式带到了外交政策上。特朗普单方面违反条约和国际协议,导致美国与盟友疏远。他还提议对阿以冲突采取“要么接受,要么放弃”的解决方案,让许多仍需要与美国维持关系的阿拉伯人在他创造的美国过山车上颠簸。

乔·拜登总统继承了前任们留下的烂摊子。他为巴勒斯坦人和中东其他国家设定了低得不能再低的目标,而其中大多数目标仍未实现。他对沙特的敌意很好地迎合了他的支持者,将反沙特的偏见与明显的双重标准结合在一起。尽管美国在伊拉克留下了灾难性的遗产,盲目且不加批判地为以色列辩护,对2011年阿拉伯世界大部分地区发生的暴乱作出混乱的反应,但华盛顿仍声称自己在道德和政治上是世界的领袖,只能说这是另一个狂妄自大的迹象。

美国在阿拉伯世界的关系已经被狂妄自大所扭曲。美国人倾向于通过狭隘的利己主义(由于国内政治,还有以色列的利益)来看待一切。它使美国犯下愚蠢的错误,作出不必要的攻击,并遭遇失败。正是由于傲慢,美国人不能理解这些失败是他们自己造成的,反而将其归咎于那些他们所轻视的人。

精选推荐

外交部证实孙霖江履新 资深外交官接任特别代表

2025-06-13 08:15:15

牛弹琴:反华“三角恋”搞不下去了 奥库斯或将黄了

2025-06-13 07:51:33

歼-15战机45米伴飞 日本为何破防了 双航母西太亮剑引发焦虑

2025-06-13 07:30:50

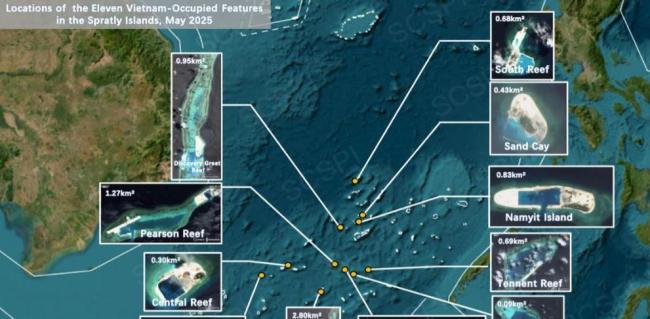

专家:越南在南海填岛帮了中国大忙 南海“不沉航母”浮现

2025-06-13 08:25:10

专家:越南南海填岛反帮中国大忙 暴露军事野心

2025-06-13 08:32:26

美企高调向中国稀土宣战有何目的 争夺政府资金支持

2025-06-13 07:24:59

洛杉矶骚乱“捡瓶大妈”意外爆火 文化差异引热议

2025-06-13 07:31:16

印度客机坠毁为何尾部相对完整 尾部嵌入楼房结构完好

2025-06-13 08:47:54

俄罗斯这一轮对乌报复到底有多猛 空袭狂潮席卷全境

2025-06-13 07:32:29

马克龙给中法关系定调传递啥信号 法国政坛的双面戏码

2025-06-13 08:24:52